2011년 1조원 규모 유상증자 단행

2012년 이후 회사채 발행 패턴 변화

규모 커지고 만기 길어져 업계도 호평

-

[06월13일 15:50 인베스트조선 유료서비스 게재]

지난 몇 년간 실적 부진으로 고전했던 LG전자가 오랜만에 웃음을 되찾았다. 최근 출시한 스마트폰 'G3'의 판매 증가로 실적 개선에 대한 기대감이 커지면서다. 주식시장에선 LG전자를 포함한 LG그룹주가 강세를 보이고 있다.

그 사이 LG전자의 자금조달 패턴도 많이 바뀌었다. 과거 단발성 회사채 발행 중심이었던 LG전자의 자금조달은 2011년 1조원의 대규모 유상증자 단행 이후 만기 장기화, 대규모 조달이 자리를 잡고 있다. 회사채 단일 회차 발행 규모는 5000억원대 이상으로 커졌고 지난달에는 처음으로 만기 15년의 회사채 발행에 성공했다. 회사채 시장 단골손님에서 '빅 이슈어(Big Issuer)'로 변모하고 있다.

◇ 2011년 유상증자 이전 "짧게 단타로"

2009년 이후 LG전자는 '스마트폰'이라는 업계 패러다임 변화에 재빨리 편승하지 못했다. 그 결과 2009년 8조원대였던 상각전영업이익(EBITDA)은 이듬해 1조원대로 곤두박질 쳤다. 그럼에도 한동안 LG전자의 자금조달은 큰 어려움이 없었다. 'AA'라는 우량한 신용등급을 앞세워 회사채 발행을 잇따라 성사시켰다.

LG전자는 2000억원 규모 이상의 채권을 발행할 경우 이사회 결의를 따로 거쳐야 했다. 발행을 간소화하기 위해 LG전자는 2004년 4월 2000억원 채권을 발행한 이후 8년간 건당 발행 규모 2000억원 미만을 유지해 왔다.

범LG증권사로 분류되는 우리투자증권을 고정 주관사로 선정, 필요할 때마다 1900억원 단위로 채권을 발행했다. 2009년에는 세 차례에 걸쳐 5700억원, 2010년에는 네 차례에 걸쳐 7600억원어치의 회사채를 발행했다. 2011년에는 여섯 차례에 걸쳐 무려 1조원이 넘는 자금을 채권 시장에서 조달했다. 뒤늦게나마 스마트폰 투자를 늘리기 위함이었다.

-

LG전자의 채권 발행은 그해 4분기 이후 멈춰버렸다. LG전자 스마트폰 사업에 대한 우려감이 커지면서 기관투자가들마저 고개를 돌렸다.

절체절명의 위기에 빠진 LG전자는 2011년 11월 1조원 규모의 유상증자를 단행하기로 했다. 조달금액 중 6000억원 이상을 스마트폰 개발에 투입했다. 이후 한동안 LG전자는 직접금융시장에서 자취를 감췄다.

2012년 LG전자는 은행권을 통한 자금조달에 나섰다. 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 LG전자의 신용등급을 BBB-로 한 단계 강등한 상황이었고, 국내에서도 AA(안정적) 등급의 하향 가능성이 끊임없이 거론되던 시점이었다.

◇ 2011년 유상증자 이후 '빅 이슈어' 면모

유상증자 이후 LG전자의 자금조달 패턴에 변화가 생겼다.

2012년 2분기부터 LG전자는 다시 채권시장에 등장했다. 스위스에서 2억1500만스위스프랑(한화 약 2630억원)의 해외채를 발행했다. 스위스프랑 채권을 발행한 것은 아시아 전자기업으로는 1996년 이후 처음이었고 발행 규모는 최대였다. 동시에 국내에서도 채권을 발행했다. 발행 규모는 3000억원으로 이는 9년 만의 최대 규모이고 그동안 건당 2000억원 미만 발행의 틀을 깼다.

LG전자의 국내외 동시 채권 발행은 이례적이었다. 스마트폰 관련 시설투자가 장기적, 지속적으로 이뤄져야 하는 상황에서 특정 조달 루트에만 치우쳐서는 안 된다는 점이 크게 작용했다.

지난해 회사채 시장에서의 LG전자 행보는 거침이 없었다. 2013년 7월 2000억원 채권 발행에서 7600억원의 투자 수요가 몰려 발행 규모를 4000억원으로 늘렸다. 10월에도 2000억원에서 4000억원으로 증액 발행했다. 2013년 LG전자는 사모사채를 포함, 1조3000억원어치의 회사채를 발행했다. 단일 기업으로는 최대 규모다.

올 들어서는 빅 이슈어의 면모까지 갖췄다. 올 1월 3000억원 규모 회사채 발행 수요예측에 8000억원의 기관투자가 수요가 참여했다. LG전자는 발행 규모를 5000억원으로 늘렸다. 5월 3000억원 발행에선 8300억원의 수요가 몰렸다. LG전자는 6000억원으로 증액 발행했다. 회사 설립 이후 단일 회차 원화채권으로는 최대 규모다.

회사채 시장 관계자는 "야구로 치자면 과거에는 1번 타자였다면 2011년 유상증자 이후, 올 들어서는 4번 타자가 됐다"며 "회사채 시장의 빅이슈어였던 조선 3사, 정유사의 대규모 발행이 줄자 LG전자가 대타 역할을 충실히 해주고 있다"고 설명했다.

◇ 차입금 만기 장기화…"유증 이후 자금조달 능력 향상"

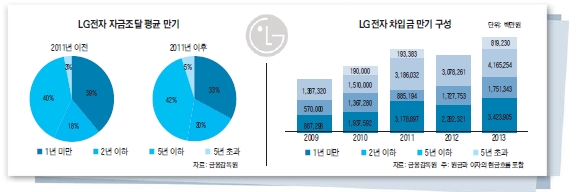

차입금의 만기가 길어지고 있는 점도 눈에 띈다. 2009년말 총차입금 가운데 단기차입금 비중(유동성장기부채 포함)은 43.4%에 달했지만 2013년에는 20%대, 2014년 1분기에는 18%대로 떨어졌다.

회사채 만기도 과거 3~5년 위주에서 2011년 유상증자 이후에는 7년물과 10년물로 길어졌고, 특히 지난 5월 발행에는 처음으로 15년물 발행에 성공하기도 했다. 15년물에는 발행예정액의 두 배에 달하는 기관투자 자금이 몰리면서 기대 이상의 성과를 가져왔다.

자산운용사 관계자는 "만기가 20년에 달하는 상품을 운용하는 보험사들의 장기물에 대한 투자수요가 풍부해지고 있는 상황에서 LG전자의 장기물은 큰 호응을 얻었다"고 전했다.

LG전자는 1조원의 유상증자를 통해 대규모 자금을 일시에 스마트폰 개발에 투입한 이후, 자금조달 틀이 바뀌었다. 대규모, 지속적인 연구개발비용이 필요한 상황에서 자금조달도 대규모, 만기 장기화를 꾀하고 있다. 금융투자업계에선 LG전자가 유상증자 이후 자금조달 능력이 한층 세련돼졌다는 평가를 내리고 있다.

이런 추세가 이어질 지는 미지수이다. 노키아, 모토로라의 경우처럼 거대공룡도 한 순간에 운명을 맞는 곳이 IT업계다. 만기가 점점 길어지는 LG전자 회사채에 투자자들이 계속 호응할 지 장담할 수 없다. LG전자가 앞으로 어떤 실적을 보여주느냐에 달렸다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기