AST부터 메디슨까지 인수 후 통합 과정서 숱한 잡음

한동안 M&A 시장 '두문불출'…주요 신사업은 합자로 진행

이재용 전면 부상 후 M&A 활성화…'통합 없이 지분만 인수' 선회

-

[편집자주] 기업 인수·합병(M&A)은 기업의 성장과 생존을 위한 선택이 아니라 필수로 자리 잡았다. M&A를 위한 상시 전략 조직을 갖추고 있고 투자은행(IB)들과 협업 체제도 구축하고 있다. 사실 국내 기업의 역사를 돌아보면 M&A 역사라고 해도 과언이 아니다. M&A에 성공한 기업 혹은 실패를 반면 교사로 삼은 기업들은 글로벌 기업으로 도약했고, 그렇지 못한 기업들은 뒷걸음질 쳤다. 인베스트조선은 주요 국내 대기업의 M&A 사례와 전략, 통합 과정, 향후 전략과 과제 등을 종합적으로 짚어봤다. 첫번째 편은 삼성그룹이다. 삼성그룹의 실패한 M&A와 현재의 M&A의 차이, M&A의 키맨(key man) 그리고 이재용 시대의 삼성 M&A를 분석했다.

'관리'는 삼성을 글로벌 기업으로 만들었지만, 인수합병(M&A) 시장에서는 삼성에 '실패'라는 이미지를 남겼다. 삼성의 기업문화를 다른 기업에 이식하는 작업이 쉽지 않았던 까닭이다. 이는 한동안 M&A에서 삼성의 관심이 멀어지는 원인이 되기도 했다.

지난해 이재용 삼성전자 부회장이 전면에 부상한 뒤로는 삼성의 움직임이 달라졌다. '소유와 동화'보다는 '시너지와 기술 확보'에 초점을 맞추며 인수한 기업에서 새어나오는 마찰음이 전에 비해 확연히 줄었다.

◇ '월드 베스트 전략'에 해외 나갔던 삼성, PMI서 한계 봉착

-

삼성은 1950년~1980년대 M&A로 몸집을 키운 대표적인 기업이다. 삼성생명(동방생명)·삼성전자 반도체부문(한국반도체) 등 현재 그룹의 주축은 모두 고(故) 이병철 회장 시절 인수해 키워낸 사업이다.

삼성은 1990년대 글로벌 기업으로 향하는 길목에서도 M&A를 성장 전략으로 내세웠다. 이건희 회장이 "브랜드 이미지가 높은 세계 최고의 명품을 생산하자"는 '월드 베스트 전략'을 제시하자 삼성은 세계 각지에서 잇따라 M&A에 나섰다. 화합물반도체업체 HMS(미국), 오디오업체 LUX(일본), 고급카메라업체 롤라이광학(독일), 컴퓨터제조사 AST(미국) 등의 인수가 이뤄졌다.

인수를 했다고 끝난 게 아니었다. 삼성은 1995년 인수한 AST에서 큰 실패를 맛봤다. '점령군' 삼성을 피해 기술인력이 대거 퇴사하며 회사의 경쟁력이 약화됐다. 인수 당시 21달러이던 주가가 불과 2년만에 4달러로 떨어졌다. 6000명 직원을 600명으로 줄이는 구조조정에도 회생의 기미가 보이지 않았다. 결국 삼성은 1999년 15억달러(현재 환율 기준 1조7000억원)를 투입한 AST의 경영권을 포기했다.

HMS에서도 비슷한 일이 일어났다. 기술인력이 잇따라 퇴사했다. 화합물반도체 시장의 강자였던 HMS는 삼성에 인수된 이후 TV용 튜너 등 저급 제품을 만드는 생산기지로 전락했다. 삼성은 결국 1998년 HMS를 현지 기업에 매각했다.

모두 인수 후 통합(PMI)에 실패한 사례다. 회사를 샀지만 통합에 실패하며 껍데기만 남은 것이다. 1998년 외환위기까지 겹치며 삼성의 M&A 행보는 뜸해졌다.

◇ M&A 대신 합자 택한 삼성…2011년 메디슨에서도 통합 문제 불거져

이후 시장에서는 삼성은 PMI 능력 부족을 꼬집었다. 최대주주를 중심으로 한 일사불란한 의사결정체계, 상명하복식 수직적 커뮤니케이션 원칙, 냉정한 성과보상으로 대표되는 삼성의 기업문화가 독이 되고 있다는 지적이 잇따랐다. 특히 수평적인 기업문화를 가진 미국·유럽 기업이나 벤처기업에 '관리'의 삼성은 먹혀들 수 없다고 꼬집었다.

삼성그룹 출신 한 IB업계 관계자는 "삼성이 M&A 후 본사 인력을 파견해 재무를 중심으로 회사를 장악하고 직원들을 '지배'하려 한다는 비판을 들었던 게 사실"이라며 "AST의 경우 본사에 집중된 의사결정구조로 인해 구조조정 적기를 놓치며 손실이 더 커진 부분이 있다"고 말했다.

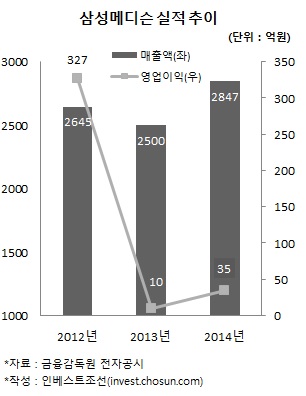

삼성이 2011년 인수한 의료기기업체 메디슨의 사례도 시장의 의심에 힘을 싣는 사례다. 삼성에 인수되기 전 282억여원(2010년)이었던 메디슨의 연간 영업이익은 지난해 35억원으로 급락했다. 직급이 재조정되며 내부 조직이 술렁이고 임원과 영업인력이 이탈했다. '관리의 삼성'과 '벤처 신화 메디슨'의 기업문화가 상극이기 때문이라는 지적이 나왔다.

-

1990년대 M&A에서 잇따라 쓴 잔을 마신 삼성은 합자회사(JV) 설립으로 돌아선다. 2000년부터 2004년 사이 삼성NEC디스플레이(파트너 NEC)·삼성토탈(토탈)·S-LCD(소니)·에스디플렉스(듀폰) 등의 합자회사가 잇따라 탄생했다. PMI에서의 자신감 부족 때문이 컸다. 삼성이 바이오시밀러사업에 진출하며 합자 방식을 택해 중장기적인 투자에 나선 것도 좀 더 안정적으로 사업을 정착시키기 위한 고민의 결과라는 분석이다.

◇ 달라진 삼성…지배보단 시너지에 집중

삼성 M&A의 기류가 바뀌고 있다는 게 감지된 건 지난해부터다. 이 부회장이 경영 전면에 나서며 삼성은 삼성전자를 중심으로 그룹차원의 M&A를 활발하게 진행하고 있다. 지난해 이후 지금까지 인수한 기업만 11곳에 달한다. 대부분 사물인터넷·플랫폼·콘텐츠 등 미래성장산업 혹은 기업간 거래(B2B) 경쟁력을 갖춘 기업들이다.

삼성은 이들 기업에 관리를 위한 본사 인력을 파견하지 않았다. 지분을 인수하되 경영에 간섭하지 않고 자율권을 주기로 했다. 전통적인 방식의 PMI와는 사뭇 다른 행보다. 삼성그룹 관계자는 "인력을 파견해 통합에 나서는 건 구시대적 M&A"라고 말했다.

시장에선 삼성의 태도 변화에 주목한다. 인수한 기업을 그룹에 동화시키는 것보다는 해당 회사가 보유한 기술력과 인재, 그리고 본사와의 시너지에 집중하고 있다는 것이다. 이는 과거 PMI 실패의 학습효과를 바탕으로 같은 잘못을 반복하지 않겠다는 이 부회장의 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

최근 삼성의 M&A가 대부분 특허나 기술확보를 위한 것이라는 점도 PMI 대신 자율경영을 보장해주는 배경으로 꼽힌다. 이전의 M&A에 비해 인수하는 기업의 규모가 작고, 조직을 통합해야할 필요성도 비교적 적기 때문이다. 계열사별, 사업부별 필요성에 따라 M&A를 진행하도록 한 방침도 영향을 미쳤다는 평가다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2015년 08월 17일 16:26 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기