선도기업 추격에만 집중…"사업 방향도, 전략도 상실" 지적

-

[편집자주] 기업 인수·합병(M&A)은 기업의 성장과 생존을 위한 선택이 아니라 필수로 자리 잡았다. M&A를 위한 상시 전략 조직을 갖추고 있고 투자은행(IB)들과 협업 체제도 구축하고 있다. M&A에 성공한 기업 혹은 실패를 반면 교사로 삼은 기업들은 글로벌 기업으로 도약했고, 그렇지 못한 기업들은 뒷걸음질 쳤다. 인베스트조선은 주요 국내 대기업의 M&A 사례와 전략, 통합 과정, 향후 전략과 과제 등을 종합적으로 짚어봤다. LG그룹 편이다.

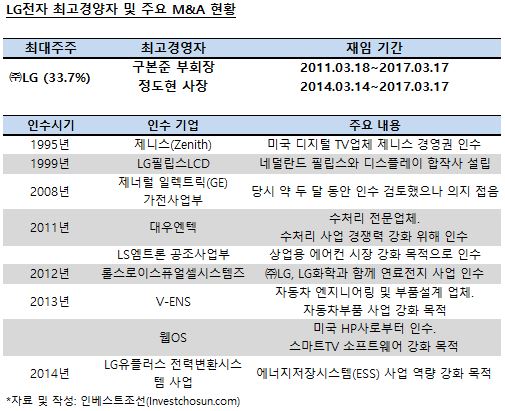

한 때 LG전자는 삼성전자보다 인수·합병(M&A) 시장에서 주목을 받았다. 1995년 3억5100만달러를 들여 미국 디지털 TV업체 제니스(Zenith)를 인수했다. 당시 진행된 아웃바운드(Out-Bound) 거래 중 가장 큰 규모였다. LG전자는 제니스가 보유 중인 미국 디지털방송 원천특허기술인 잔류측파대역변조(VSB) 기술도 확보했다.

2007년 LG전자는 남용 부회장을 최고경영책임자(CEO)로 영입했다. 남 부회장은 여러 차례 국내외 M&A에 적극 나서겠다는 의지를 밝히기도 했다. 인력 충원도 활발했다. 글로벌 컨설팅 회사 맥킨지의 마케팅 전문가인 박민석 부사장을 최고전략책임자(CSO)로 선임하고 M&A 업무를 맡겼다. 그는 7조원 규모의 제너럴 일렉트로닉스(GE)의 가전사업부 인수를 준비하는 등 투자은행(IB) 시장의 주목을 받았다.

그리고 현재, M&A시장에서 LG전자의 이름은 없다. 좋은 기업이 매물로 나왔을 때, IB들은 더 이상 LG전자에 찾아가지 않고 있다. "LG전자는 M&A DNA가 없다"는 평가도 나오고 있다.

◇스마트폰 대응 실패 후, 전략 부재 지속

LG전자의 M&A DNA 소멸은 스마트폰 대응 실패가 큰 부분을 차지한다는 분석이다. 2010년부터 LG전자의 M&A 활동은 뜸해졌다. 애플이 아이폰을 내놓으며 스마트폰 시장을 선점했고, 삼성이 재빨리 따라잡기에 나서면서 휴대전화가 스마트폰 중심으로 이동했다. LG전자는 사업 전환 시기를 놓쳤다. 스마트폰 시장의 성장 가능성을 오판했다는 후문이다.

이에 대한 책임을 지고 남용 부회장이 퇴진했다. 그가 데려온 인력들도 대부분 빠져나갔다. M&A팀도 대폭 축소됐고 CFO 관할로 이동했다. LG그룹에 정통한 관계자는 "기존에 있던 M&A팀은 CFO 산하로 편입된 걸로 안다"면서 "CFO파트에서는 GE 가전사업부 인수에도 회의적이었는데 이때부터 LG전자가 수동적으로 바뀌었다"고 했다.

-

새로운 수장은 구본준 부회장이었다. 그는 악화한 실적을 만회하고 뒤늦게 뛰어든 스마트폰 시장에서 앞선 경쟁자를 따라잡는데 전념했다. 2011년 1조원 규모의 유상증자를 발표하며 6000억원을 스마트폰 사업에 투자하겠다고 밝히기도 했다. 이후 나온 G시리즈가 어느 정도 성공을 거두긴 했다. 하지만 애플과 삼성의 뒤를 쫓는 신세는 면하지 못하고 있다. 이 같은 상황에서 M&A 전략을 수립하고 실행할 여유는 없었다.

대우엔텍·LS엠트론 공조사업부·V-ENS 등 종종 M&A를 시도했지만 미래사업을 책임질 만한 거래는 아니었다. 신성장 동력으로 내세운 차량용 전장부품 사업 정도에 불과하며 메인 사업부로 거듭나기엔 역부족이다.

구 부회장이 그룹 내 입지가 강하지 않은 점도 일부 영향을 줬다는 평가다. 재계 관계자는 "형인 구본무 LG그룹 회장의 영향력이 크기 때문에 오너일가라고 해도 구 부회장이 자신의 의지대로 M&A에 나설 수 있는 구조가 아니다"고 말했다.

◇"사업 전략 부재 LG전자…M&A 전략도 없다"

삼성전자와 비교해보면 LG전자의 M&A 전략 부재가 더 선명하게 나타난다. 원천기술 확보 혹은 스마트 생태계 구축을 위한 전략적인 M&A를 펼치고 있는 삼성전자와 달리 LG전자는 그런 움직임을 찾아보기 어려운 상황이다. 경쟁적 우위를 점하고 있는 백색가전 사업도 중국이 무서운 속도로 쫓아오고 있다.

이 같은 모습은 LG전자는 "사업방향성이 모호하다"는 지적으로 이어지고 있다. 7월말 기업설명회에서 LG전자는 "사업전략이 없다"는 질타를 받았다. LG전자는 "기다려달라"는 말만 반복했다. 회사의 방향이 없는 데 M&A의 전략과 방향이 있을 수 있겠냐고 IB업계는 지적했다.

한 전자업계 관계자는 "R&D로 기술 내재화 전략을 펼친다고 하나 M&A역시 성장을 위한 중요한 수단"이라면서 "LG전자가 신사업과 비전에 대한 심각성을 못 느끼고 있다"고 지적했다.

LG전자의 정중동(靜中動)은 LG그룹이 멈춰있다는 인상을 남기고 있다. 다른 관계자는 "그룹의 메인 회사가 M&A에 의욕을 보이지 않는데 계열사가 나서서 대형 M&A를 진행하기 쉽지 않다"며 "LG전자가 중심을 잡고 적극적으로 움직여야 계열사들을 자극하고 이끌 수 있다"고 꼬집었다.

이에 대해 LG그룹은 "LG는 주력 사업인 전자·화학·통신·서비스 분야뿐만 아니라 에너지 솔루션, 자동차 부품 등 신사업 분야에서 M&A를 통해 조기에 사업역량을 확보하는데 중점을 두고 있다"고 밝혔다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2015년 08월 19일 10:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기