웨이퍼 가격 폭락하며 상장 이후 첫 분기부터 적자

3000억 대출 産銀, 출자전환해 최대주주…관리는 법원에서

-

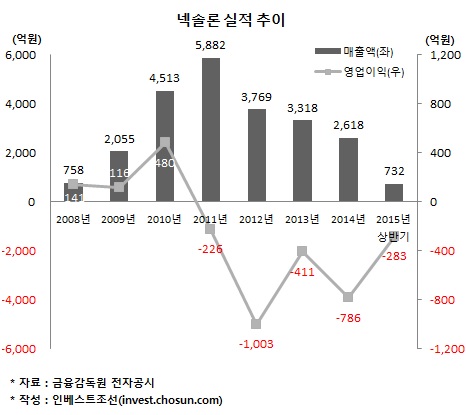

국내 1위 태양광 잉곳·웨이퍼 제조업체 넥솔론이 기업회생절차(법정관리)를 통해 인수합병(M&A) 매물로 나왔다. 국내 태양광산업의 대부인 OCI의 관계사로 화려하게 상장했지만, 상장 3년만에 법정관리에 들어가며 태양광 투자 실패의 대표적인 사례가 됐다.

한때 OCI 2세들의 승계용 자산으로 성공적인 안착을 했다는 평가까지 들었다. 지금은 반대매매, 출자전환, 자본감소를 거쳐 KDB산업은행이 최대주주로 있다. 연내 매각이 성사되면 '의도치 않게도' 금융당국이 추진 중인 산업은행 비금융자회사 매각의 첫 성공 사례가 된다.

◇ OCI 장기공급계약 바탕으로 급성장

넥솔론은 이수영 OCI 회장의 차남인 이우정 대표는 2007년에 설립했다. 전북 익산에 폴리실리콘을 태양전지 전 단계인 웨이퍼로 가공하는 공장 설립에 4450억원을 투자했다. 양질의 폴리실리콘 수급이 쉽지 않던 시기에 OCI와 장기공급계약을 체결했고, 이를 바탕으로 신성홀딩스·STX솔라 등과 웨이퍼 장기공급계약을 맺었다.

설비 투자 자금은 이 대표와 그의 형 이우현 OCI 사장의 초기 출자금, 장기공급계약 선수금, 은행 차입 등으로 마련했다. 설립 초기엔 우리은행이 주로 대출을 지원했고, 2010년부턴 산업은행이 본격적으로 자금을 공급했다. 이 대표는 2011년 3800억원의 추가 투자를 결정했다. 일단 은행으로부터 자금을 끌어 쓰고, 기업공개(IPO)를 통해 갚겠다는 구상을 했다. 결과적으로 이 결정은 독이 됐다.

-

◇ 이우정 대표탓 지연된 IPO, 그 사이 시장 반응은 급랭

넥솔론은 2011년 4월 상장예비심사를 청구했다. 한국거래소는 같은해 6월 '재심의' 판정을 내렸다. 이 대표가 2007년 OCI의 미공개정보를 이용, 10억여원의 부당이득을 본 사실을 문제 삼았다. 이 대표는 대표이사에서 사임했고, 넥솔론은 8월 예심을 통과했다. 넥솔론의 상장 공모는 10월에야 마무리됐다.

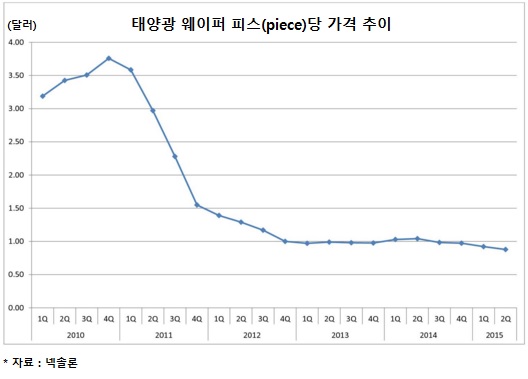

그 사이 넥솔론에 대한 주식시장의 관심은 싸늘해졌다. 2010년 4분기 태양전지용 웨이퍼 개당 평균 가격은 3.75달러였다. 2011년 1분기에도 3.6달러 수준이었다. 그 직후 중국 물량공세로 인한 폭락이 시작됐다. 2분기 3달러가 무너졌고, 3분기엔 2.3달러, 4분기엔 1.5달러가 됐다.

넥솔론은 수요예측에서 6700~8000원을 공모희망가 밴드로 제시했지만, 기관투자가들은 4000원을 써냈다. 시가총액 1조원을 노리던 넥솔론의 공모가 기준 시가총액은 3200억원에 머물렀다. 2000억원을 모집해 투자비를 갚으려던 넥솔론은 905억원을 조달하는 데 그쳤다.

일반적인 기업이었다면 상장 철회를 해야 할 상황이었지만, 빚을 갚아야 하는 넥솔론은 반 토막난 공모가를 받아들여야만 했다. 2012년까지 넉넉하게 쓰려던 자금은 2011년 한 해 쓰기도 모자랄 정도였다. 계획만큼 부채를 줄이지도 못했다. 결국 넥솔론은 2012년 유상증자에 나서 550억원을 추가로 조달했다.

웨이퍼 가격은 이후로도 계속 떨어져 2012년 4분기엔 평균 가격 1달러가 무너졌다. 넥솔론은 상장한 바로 그 해부터 영업손실을 내기 시작했다.

-

◇ '글로벌 탑3' 노렸지만…결국 2014년 법정관리

상장 당시 생산규모가 1.7기가와트(GW)이던 넥솔론은 2014년 3.2GW까지 설비를 확충해 '글로벌 탑3'를 노린다는 구상을 세웠다. 2012년 이후로 대규모 설비 투자는 이뤄지지 못했다. 그 사이 세계 1위 지씨엘(GCL, 중국)은 8GW에서 12GW로, 3위 레네솔라(Renesola, 중국)는 2.2GW에서 3.3GW로 설비를 늘렸다.

넥솔론은 미국에서 활로를 찾으려 했다. 2012년 OCI와 손잡고 미국 텍사스주 태양광프로젝트에 참여했다. 2013년 미국법인을 설립해 1000억원을 투입, 태양전지 셀·모듈 공장을 세웠다.

2016년까지로 예정된 이 프로젝트가 반환점을 돌기도 전인 2014년 8월, 넥솔론은 법정관리를 신청했다. 산업은행과 우리은행으로부터 빌린 1537억원을 만기에 갚지 못했다. 넥솔론은 2013년 자본잠식이 시작됐고, 2014년 상반기엔 완전자본잠식에 가까운 상태였다.

-

◇ 최대주주 된 산은, "매각 잘 되길 희망"

법정관리 신청 당시 산업은행의 넥솔론 여신 규모는 2950억원이었다. 그 다음으로 많은 우리은행(1550억원)보다 2배 많았다. 지난 2월 법원이 회생계획안을 승인하며 산업은행은 이 중 550억원을 출자전환했다. 이를 통해 지분 38.96%를 보유한 최대주주가 됐다. 이 대표의 지분은 담보대출권자들의 반대매매와 감자 과정에서 0.93%로 줄었다.

산업은행이 최대주주이긴 하지만 경영권은 행사해본 일이 없다. 넥솔론 관리는 서울중앙지방법원이 담당하고 있으며, 관리인은 이우정 대표가 선임됐다. 금융위원회가 산업은행 비금융자회사 매각안에 넥솔론을 포함시킬진 확정되지 않았지만, 공교롭게도 비금융자회사 중 처음으로 매각 공고가 나온 회사가 됐다.

산업은행 관계자는 "법원 주도로 매각 절차에 들어간만큼 상황을 지켜보고 있다"며 "지분을 어떻게 할지 확정된 내용은 없지만 일단 매각절차가 잘 진행되길 희망한다"고 밝혔다.

M&A업계에서는 국내 1위, 세계 9위 규모 태양광 잉곳·웨이퍼 제조업체인 넥솔론에 충분한 매물가치가 있다는 평가다. 공장을 가동한지 얼마 지나지 않아 설비가 낡지 않았고, 국내 1위로서의 상징성이 있다는 것이다. 시장을 주도하는 중국업체 입장에서도 생산기지 확보 차원에서 검토해볼만하다는 분석이다.

법원 관계자는 "중국발 덤핑 등 웨이퍼 시장 상황이 혼란해 예측가능성이 떨어지긴 하지만, 매각공고 이후 중국업체를 포함해 복수의 원매자들이 연락을 해왔다"며 "친환경 대체에너지로 태양광이 가장 중요하다는 점이 매력"이라고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2015년 10월 25일 09:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기