자본 1.9조, 주요 증권사 중 최하위…중소형사 사이 '샌드위치'

IB부문 존재감 희박…"그룹, 증권 키울 의지 있나"

-

하나금융투자가 금융투자업계에서 차지하는 위상이 점점 줄어들고 있다. 경쟁사들이 인수합병(M&A) 등으로 덩치를 키우는 와중에도 수년째 자기자본은 제자리다. 브로커리지와 파생상품에 의존하며 수익 변동성도 커졌다.

무엇보다도 금융그룹 차원에서 증권을 어떻게 키워나가겠다는 청사진이 보이지 않는다는 지적이다.

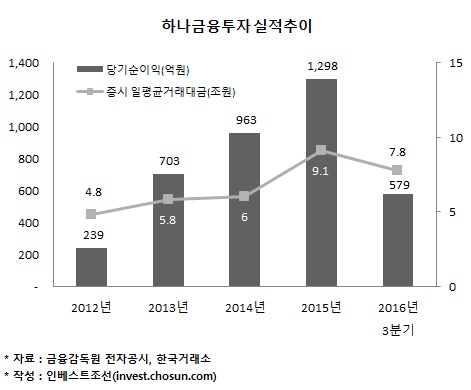

하나금융투자는 올 3분기 누적 기준 579억원의 당기순이익을 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 절반 가까이 줄어든 수치다. 하나카드는 물론 하나캐피탈보다도 그룹 순이익 기여도가 낮았다. 그룹 연결납세로 인해 법인세를 추가로 290억여원 부담한 것을 감안해도 상당한 낙폭이다.

하나금융투자는 투자은행(IB)부문이 일정부분 역할을 하는 가운데 리테일(브로커리지 및 자산관리)과 파생상품판매로 수익을 내는 사업 구조를 가지고 있다. 올해 실적 감소는 주식시장 일평균 거래대금 감소와 함께 주식연계증권(ELS) 등 파생상품시장이 위축된 까닭이다.

문제는 마땅한 타개책이 없다는 것이다. 증시 거래대금은 하나금융투자가 어찌할 수 있는 부분이 아니다. 파생상품은 금융당국이 더 강력한 ELS 발행 규제를 예고하며 위축될 가능성이 크다. IB는 자본력과 인력, 트랙레코드(실적)의 한계로 단기간 키울수 있는 부문이 아니다.

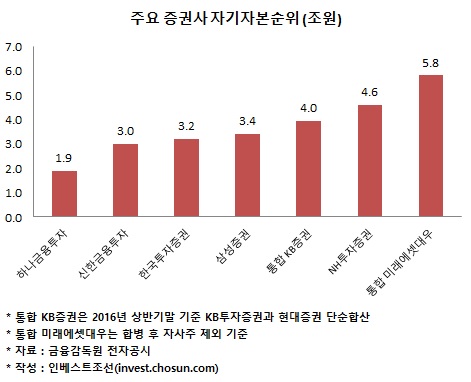

그러는 사이 경쟁자들은 한발 앞서나가고 있다. 하나금융투자의 현재 자기자본은 1조9000억여원으로, 4대 금융지주 계열 증권사 및 주요 전업계 증권사 중 가장 적다. KB투자증권은 연내 현대증권과 합병해 상위 5위권 증권사로 발돋움하게 되고, 신한금융투자는 지난달 초 5000억원 증자를 마무리하고 자기자본 3조원을 달성해 종합금융투자사업자 자격을 얻었다.

이들은 프라임브로커리지서비스(PBS)·기업신용공여·다자간 비상장주식 중개 등 하나금융투자가 할 수 없는 신사업 진출이 가능하다. 내년 초 종합금융투자사업자 육성 방안이 본격적으로 적용되면 사업 격차는 더 커지고, 이는 실적 격차로 이어질 전망이다.

-

자본력의 차이는 IB부문에서도 드러난다. 하나금융투자는 올해 9월말 기준 채권시장(DCM) 주관순위 15위, 주식시장(ECM) 주관순위 12위로 발행시장에서의 존재감이 희박하다. 사업보고서 등을 통해 기업공개(IPO) 주관 부문의 경쟁력을 부각시키고 있지만, 막상 1000억원 이상의 빅딜(big deal) 수행 경험은 찾아보기 어렵다.

인수금융 시장에서는 상당한 경쟁력을 자랑했지만, 경쟁이 심화하고 주요 인력이 이탈하며 지난 일이 됐다. 지난 2014년 인수금융 주선 1위에 올랐던 하나금융투자는 지난해 3위로 떨어졌고, 올해 9월말 현재 6위에 올라있다.

그렇다고 중기특화증권사를 노리기도 쉽지 않다. 현재 선정된 6곳이 모두 자기자본 1조원 이하로, 주로 중소형사들이 경쟁하는 시장이기 때문이다. 이들은 정책금융 지원을 받아 중소기업 및 벤처 특화 업무를 진행할 수 있다는 점에서 하나금융투자보다 오히려 사업 영역이 넓다. 하나금융투자는 중간에 낀 '샌드위치'가 된 셈이다.

증권업계에서는 하나금융그룹이 증권을 키울 의지가 있는지 의심하고 있다. 미래에 대한 방향성도 불확실하고, 자본확충 지원도 없는데다 대형 증권사 M&A에 적극적으로 참여하지도 않았던 까닭도 있다.

애초에 국내에서 가장 먼저 기업투자금융(CIB)을 시작한 게 하나금융그룹이었다. 옛 하나증권 시절 은행에서 IB를 담당하던 인력 대부분을 증권으로 파견해 시너지를 추구했지만, 2005년 대투증권을 인수하며 흐지부지됐다. 이후 하나금융이 증권 부문에서 새로운 비전을 제시한 일은 찾아보기 어렵다.

한 증권사 연구원은 "하나금융은 그간 외환은행 인수와 통합에 자본 및 관심을 집중했기 때문에 증권까지 돌볼 여력이 없었을 것"이라며 "은행 통합이 완성된 지금 증권을 성장시키기 위한 구체적인 비전이 나오지 않으면 하나금융투자의 경쟁력은 더 나빠질 수 있다"고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2016년 10월 30일 09:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기