'고성장·저임금' 베트남에 눈길

열악한 물류 환경 등 변수 많아

-

중국 내 사업 환경이 어려워지자 베남으로 발길을 돌리거나 주목하는 기업들이 늘고 있다. 높은 경제 성장률과 풍부한 노동력 등 과거 중국이 내세웠던 장점을 그대로 갖췄다. 삼성과 LG 등 제조업에서 시작된 베트남 진출 및 투자는 CJ 등을 비롯한 유통·소비재 기업들로도 이어지고 있다.

하지만 낮은 소득수준과 인프라 투자가 미비한 점 등 고려해야 할 변수는 많다.

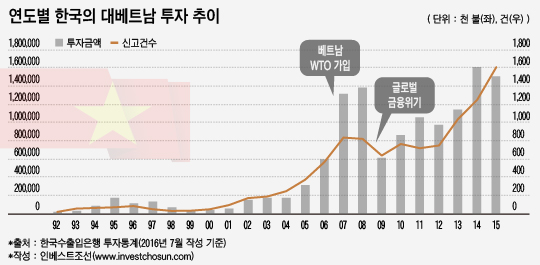

대한무역투자진흥공사(KOTRA)에 따르면 올 6월 말 기준 베트남이 유치한 2만여 건의 외국인직접투자(FDI) 중 우리나라가 가장 많은 5400건을 차지했다. 투자금액도 약 485억달러에 달한다. 삼성전자의 모바일 커뮤니케이션 R&D센터 및 LG디스플레이의 유기발광다이오드(OLED) 공장 설립 등 굵직한 투자가 잇따랐다.

-

◇高성장 전망…베트남 시장, 中이은 대안 시장으로 급부상

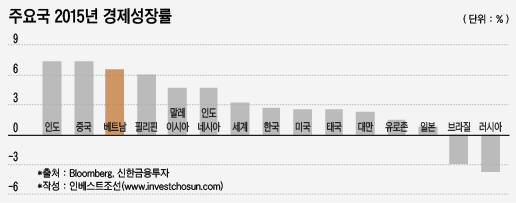

적극적인 투자 이면에는 성장성에 대한 기대감이 깔려있다. 지난해 베트남 국내총생산(GDP) 성장률은 6.5%로 인도(7.5%)와 중국(6.9%)에 이은 고성장 국가다. 올해와 내년에도 6% 중반 성장률을 기록할 것으로 보인다.

인구 구조상 장점도 부각된다. 약 1억명 인구 중 노동가능 인구인 중장년층 비중이 높고 아시아 주요 국가들에 비해 최저임금 수준도 낮다. 젊은 층은 소비에도 익숙한 까닭에 유통 및 소비재 회사들에게 도 기회다. 롯데마트와 이마트는 현지 매장을 개설했고 CJ CGV도 현지 업체 인수 후 안정적인 시장 지위를 확보했다. 베트남 물류업체 인수 제안도 같은 맥락에서 진행되고 있다.

반면 중국은 신흥시장으로서 매력을 잃었다. 지난해 중국 GDP 성장률은 6.9%로 1990년 이후 처음으로 7%를 밑돌았다. 임금 수준도 우리나라의 60% 수준까지 따라오며 '생산 기지'의미도 퇴색했다. 그사이 중국 기업들의 자체 경쟁력은 커졌다. 성과에 대한 전망 역시 어둡다. 글로벌 회사들이 앞다퉈 뛰어들며 경쟁 강도는 심해졌다. 유통 부문에서는 오히려 손실을 봤다.

-

◇"차선이 최선되려면 상당한 시간 필요"

베트남 진출에도 보수적 접근이 필요하다는 지적이 나온다. 1인당 GDP는 여전히 2100달러 수준이다. 중국(약 8000달러)에 비해 턱없이 부족한 수준이다.

최저임금이 매년 10%씩 상승하고 있다는 점도 부담요인이다. 물류 환경도 열악하다. CJ그룹이 베트남 등 동남아 물류진출 방안을 모색하고 있으나 쉽게 결론을 내지 못하는 것도 이 때문이다. 유통 산업 역시 미성숙하다. 해외 업체들과 경쟁 상황도 예상된다. 일본이나 싱가포르 역시 투자 규모를 늘리고 있고 프랑스·독일 등도 베트남을 주요 진출 국가로 보고 있다.

한 업계 관계자는 "베트남 내 법제도 미정비 및 불확실성, 행정 절차의 복잡성 등 애로 사항도 많다"면서 "사업 안정화 및 이익 규모 증대까지는 상당한 인내의 시간이 필요하다"고 내다봤다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2016년 12월 14일 09:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기