화려한 지표 이면엔 운용보수율 급감·적자회사 급증

내년에도 탈출구 안보여…"구세주라도 나와야"

-

국내 자산운용사들의 한숨소리가 깊어지고 있다. 지표는 연일 '사상 최고·최대'를 가리키고 있지만, '허상에 불과하다'는 자조섞인 목소리가 흘러나온다. 이대로 가다간 공멸할 거라는 불안감도 어느 때보다도 크다.

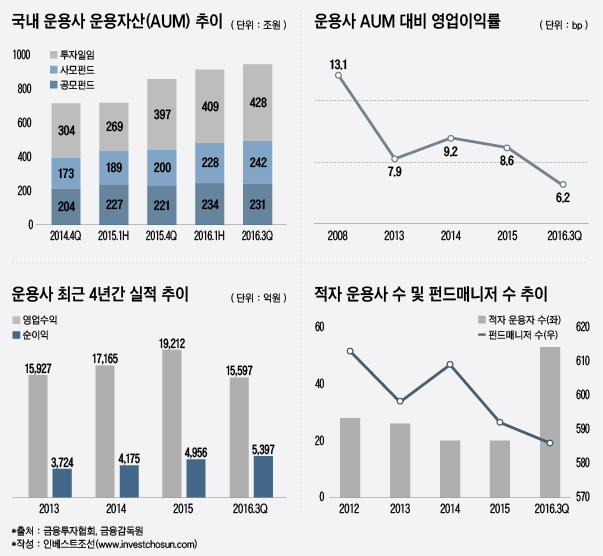

지난 9월말 기준 국내 운용사들의 총 운용자산(AUM)규모는 901조원이다. 사상 최초로 900조원을 돌파했다. 지난 2013년 AUM이 628조원이었음을 고려하면 3년새 50% 넘게 규모가 늘었다.

굴리는 자산이 많아진만큼 이익도 늘었다. 지난해 국내 운용사 순이익 합계는 4956억여원으로 증시가 사상 최대 호황이었던 2007년 5038억여원 이후 최대치를 기록했다. 올해엔 3분기 누적 기준 순이익이 5397억원으로 지난해보다 페이스가 좋다. 자산·수익 지표만 보면 운용업계는 올해 최고의 한 해를 보냈다.

막상 업계의 목소리는 지표와 전혀 다르다. "이 업계엔 미래가 없다"(중소운용사 운용역), "든든한 뒷배가 있는 몇몇 운용사를 제외하고 대부분 허덕이고 있다"(대형운용사 기획실무자), "파이 늘어나는 속도보다 경쟁 심화 속도가 훨씬 빠르다"(중소운용사 대표)는 이야기가 안팎에서 튀어나온다.

최근 수년간 운용업계의 성장은 투자일임자산과 사모펀드(옛 헤지펀드)의 성장이 이끌었다. 저금리로 인해 연기금 등 기관이 운용사에 맡기는 투자일임자산이 크게 늘었다. 2014년말 304조원 규모이던 투자일임자산 규모는 지난 9월말 기준 428조원으로 41% 증가했다. 사모펀드 관련 규제가 완화되며 같은 기간 사모펀드자산 규모도 40% 늘었다.

투자일임자산은 운용사 입장에선 '저수익' 자산이다. 운용사는 돈을 맡기는 대형 기관에 '을'일수밖에 없는데다 경쟁이 치열해지며 일임자산에 대한 평균 운용보수율은 10bp(0.1%포인트)선 아래로 내려간지 오래다. 사모펀드 역시 기관과 '큰 손' 위주로 자금을 모으기 때문에 운용보수율이 낮은 편이다.

이는 곧바로 업계 전반적인 수익성 악화로 이어졌다. 제조기업의 '매출액영억이익률'과 비교되는 지표인 운용사의 'AUM 대비 영업이익률'은 2008년 13.1bp 수준이었다. 이는 2012년 7.9bp까지 떨어졌고, 조금 회복되는 듯 하다 올해 3분기말 기준 6.2bp로 급락했다. 운용사가 1000억원 규모의 자산을 운용했을때 벌어들이는 이익이 6200만원에 불과한 것이다.

국내 수위 자산운용사도 이런 흐름을 비켜갈 순 없었다. 삼성자산운용의 경우 올해 3분기 말 기준 영업이익이 지난해 같은 기간보다 10.8% 성장했지만, AUM 대비 영업이익률은 지난해 3.4bp에서 올해 2.5bp로 크게 줄었다. 한국투신운용은 영업이익 규모가 2014년 3분기 275억여원에서 올해 253억여원으로 2년째 뒷걸음질치고 있다.

상황이 이렇다보니 돈을 버는 운용사보다 잃는 운용사가 더 많아졌다. 적자를 내는 운용사 수는 2014~2015년 20곳 수준이었지만, 올해 3분기말 기준 53곳으로 두 배 넘게 늘었다. 적자 운용사 비중은 20% 안팎에서 36%로 뛰어올랐다.

이는 인력 누출로도 이어졌다. 펀드매니저에 대한 대우 수준이 낮아지다보니 업계를 떠나는 이들이 늘어난 것이다. 2012년말 613명이었던 국내 자산운용사 내 펀드매니저 수는 올해 10월말 기준 586명으로 줄었다.

평균 운용보수율이 50bp대로 높은 공모펀드는 성장세가 꺾였다. 올해 3분기에는 오히려 역성장했다. 지난 상반기까지 234조원이었던 공모펀드자산은 올 3분기말 기준 231조원으로 3조원 줄었다. 이익을 내줄 것이라는 신뢰가 무너지며 개인투자자들의 이탈이 심했다는 지적이다.

이렇게 빠져나간 자금은 상장지수펀드(ETF) 같은 패시브 상품으로 몰렸다. 지난 10월말 기준 국내 ETF 상장 종목은 238개로 사상 최대치를 기록했다. 올해에만 51개 종목이 새로 상장됐다. 순자산은 23조원을 돌파했다. ETF의 총보수율은 5~15bp다. '고수익 고객'이 대거 '저수익 고객'으로 바뀐 셈이다.

내년에도 상황이 나아질 조짐은 크게 보이지 않는다는 게 복수 업계 관계자들의 평가다. 내년 국내총생산(GDP) 성장률 예상치는 2%대 중반으로 하향조정되고 있고, 증시 역시 박스권을 면키 어려울 것으로 보이는 까닭이다. 금융당국이 지난 5월 자산운용사 인가 개선방안 등 추가적인 규제 완화책을 내놓았지만, 경쟁만 더욱 심해질 거라는 우려가 많다.

한 자산운용사 관계자는 "지난해 메리츠운용 존 리 대표가 인기몰이를 할때 다른 운용사들이 이를 우려하면서도 '투자자들을 액티브 펀드 시장으로 다시 이끌어줄 것'이라는 기대를 걸기도 했다"며 "박현주같은 '스타 매니저'가 시장에 다시 나타나야 운용업계가 살아날 것이라는 '구세주론'까지 등장할 지경"이라고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2016년 12월 04일 09:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기