대한항공 등 주요 증자 역대 최저

新 대형증권사 등장에 경쟁 치열

"거래 따낼수록 손실...공멸 걱정"

-

지난해 회복되나 싶던 주식시장(ECM) 거래 인수 수수료율이 연초들어 다시 급락하고 있다. 주식 인수 대가가 회사채보다도 저렴해진 실정이다.

증권사 업계 구도가 재편되며 새로운 대형사들이 등장하고, 이들이 실적보다는 시장에 인상을 남길 랜드마크딜 수주에 올인하며 나타난 현상이라는 지적이다. 업계가 다시 제살 깎아먹기식 경쟁으로 공멸의 길을 가는 게 아니냐는 우려가 나온다.

지난 연말 시작된 발전공기업 기업공개(IPO) 주관사 선정전은 최근 업계에서 '덤핑 수주전'이라 불리고 있다. 한국남동발전의 경우 거래를 따낸 미래에셋대우를 비롯해 NH투자증권·삼성증권 등 대부분의 유력 증권사들이 20~30bp(0.2~0.3%포인트)의 수수료를 제시했다. 지난해 IPO 전체 인수수수료 평균 200bp(2%포인트)의 10분의 1도 안되는 수준이다.

남동발전의 인수수수료가 20bp 수준에서 결정되자 그 뒤 이어진 한국동서발전에서는 더 격한 수수료 경쟁이 벌어졌다. 상당수 증권사가 10bp대의 수수료를 제시한 것으로 전해졌다. 주식 인수와 리스크를 비교할 수 없을 정도로 낮은 회사채 인수수수료 평균(20~30bp)에도 못 미치는 수준이다.

IPO만 이런 것이 아니다. 유상증자 역시 수수료 경쟁이 연초부터 벌어지고 있다. 3월 진행 예정인 삼성증권의 3500억원 규모 유상증자는 인수 수수료율이 15bp로 책정됐다. 대표주관수수료를 포함해도 20bp다.

4500억원 규모 유상증자를 결정한 대한항공 역시 인수수수료로 모집금액의 45bp를 지급한다. 지난해 10월 발행한 회사채 인수수수료(18bp)와 큰 차이가 나지 않는다. 5000억원 규모 증자를 진행한 지난 2015년 3월과 비교해 재무 상황은 호전되지 않았고 주가는 크게 떨어졌지만, 같은 수준의 수수료를 지급한다.

-

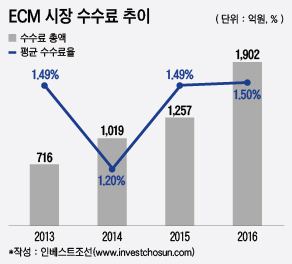

지난해만 해도 시장 분위기가 이렇지 않았다. 2016년 주식시장은 전체 평균 인수 수수료율이 상승세를 보였다. 전체 평균 수수료율은 1.5%로 2014년 1.2% 이후 2년 연속 상승세였고, 5000억원 이상 빅딜(big-deal) 제외시 수수료율은 2.15%로 2010년 이후 최고 수준이었다.

지난해엔 그간 덤핑이 가장 극심했던 유상증자 부문의 평균 수수료율도 올랐다. 2013년 1.31%였던 공모 유상증자 평균 수수료율(대표주관수수료 포함)은 2014년 0.75%로 반 토막 났다가 지난해 0.97%로 회복세를 보였다.

이는 주식시장에 모처럼 돈이 돌고, 수익성을 높이려는 증권사들의 노력이 더해졌기 때문이다. 과도한 수수료 경쟁을 피하고 독특한 구조나 끈끈한 네트워크로 '제 값'을 받으려는 시도가 이어졌다.

올해엔 연초부터 이 같은 분위기가 완전히 반전한 것이다. '수익성'보다는 '수주'를 앞세우는 분위기가 팽배하다는 게 복수 시장 관계자들의 전언이다.

이는 올해 미래에셋대우, KB증권 등 새로운 대형 증권사가 출현했기 때문이라는 분석이다. 지난해 합병을 마치고 업계 최상위권으로 진입한 이들이 '통합 증권사의 브랜드'를 위해 적극적으로 수주에 나서며 수수료 경쟁도 불사하고 있다는 것이다.

특히 미래에셋대우의 공격적 수수료 제시에는 박현주 회장의 의지가 담겨있다는 후문이다. 올해 대표이사 교체를 앞둔 NH투자증권, 우여곡절 끝에 통합 증권사를 출범한 KB증권, 자기자본을 4조원으로 끌어올리고 대형사로서의 자존심을 지키려는 한국투자증권과 삼성증권 역시 경쟁을 피할 수 없는 상황이다.

모처럼의 질적·양적 수수료 성장 분위기가 덤핑 경쟁으로 인해 꺾여버릴 수 있다는 우려가 나온다. 경쟁이 극에 달했던 지난 2014년에는 '거래를 수주할수록 손실이 생기니 이러다 공멸하겠다'는 자성의 목소리가 커지기도 했다.

한 대형증권사 IB 담당 임원은 "시장을 주도하고 이끌어가야할 일부 대형증권사 오히려 시장을 망치고 있다"며 "공공기관 거래에서 수수료 관련 배점을 줄이고, 착수 수수료 지급을 의무화하는 등 제도적인 보완이 필요해질 수 있다"고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2017년 01월 16일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기