설립 땐 떠들썩, 운용은 흐지부지

예산 투입하고, 정책적 접근해야

-

새로 출범한 문재인 정부의 특색과 지향점, 그리고 관련 인선이 모습을 드러내고 있다. 금융시장 관련 정책은 구체적으로 공개되지 않았지만 '재벌개혁ㆍ일자리 창출'이란 취임 일성과 궤를 같이 할 것이란 예상이 지배적이다.

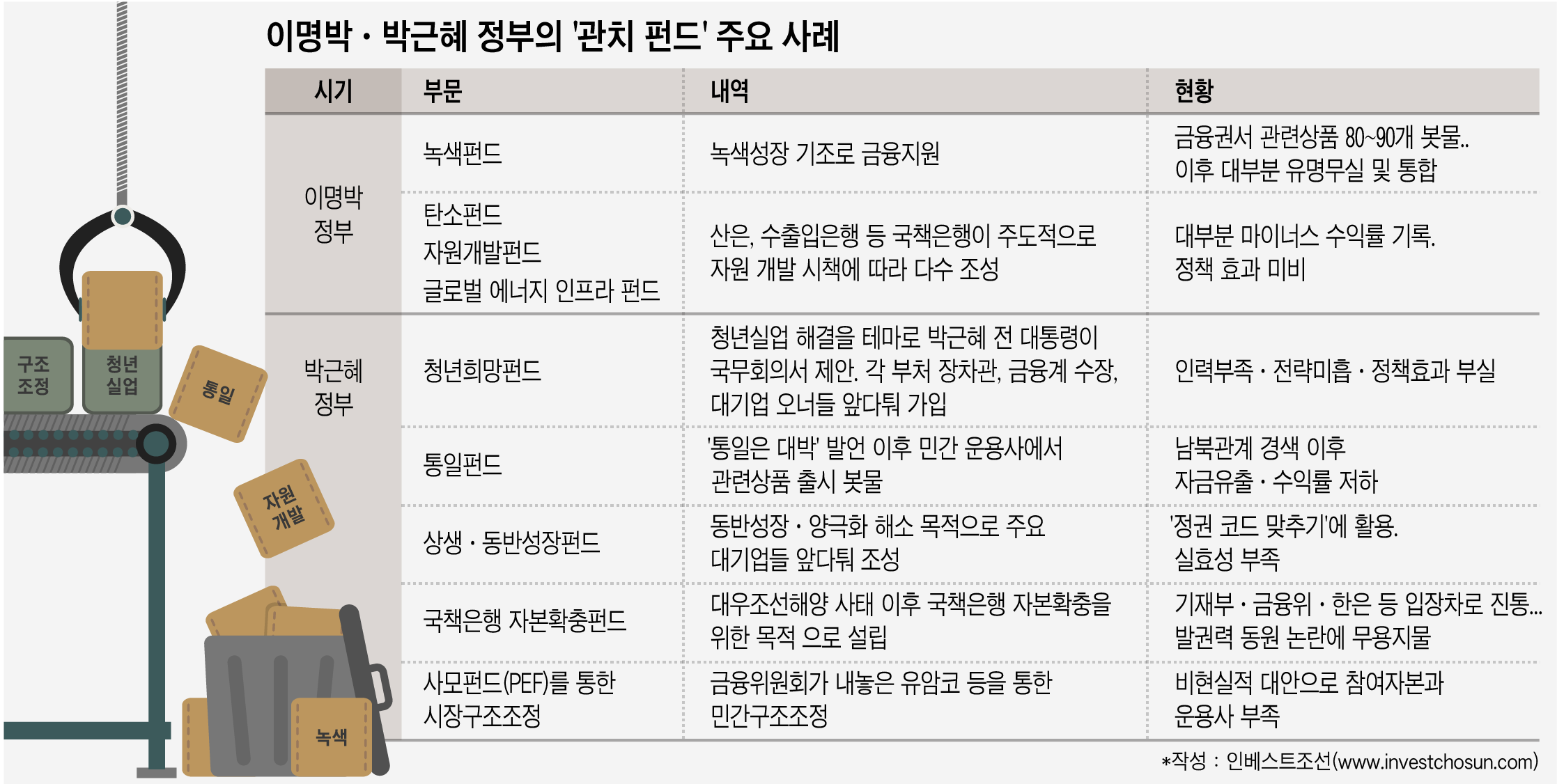

다만 이번 정부에서만큼은 과거 이명박ㆍ박근혜 정부 10년간의 전시성 행정이 반복되지 않기를 바라는 기대감이 적지 않다. 대표적인 경우가 해마다 출시된 '관치펀드'들이다.

이명박 정부 당시에는 '녹색성장금융과 자원개발' 기조에 따라 '녹색펀드', '탄소펀드','자원개발펀드', '에너지펀드' 등이 봇물 터지듯 쏟아져 나왔다. 이어 박근혜 정부에서는 경제부문에 국한되지 않고 청년실업(청년희망펀드)ㆍ남북관계(통일펀드), 대기업ㆍ중소기업 동반성장 (상생)과 같은 사회적인 이슈에서도 펀드를 동원했다.

-

이런 펀드들이 설립ㆍ출시되고 홍보되는 방식도 거의 정형화되어 있었다.

정부의 기조와 코드에 맞춘 'OO펀드'를 발표하고 관련 구호를 쏟아낸다. 그러면 정부 눈치를 봐야하는 금융지주사나 은행, 증권사 등 금융기관의 수장부터 대기업 총수들까지 앞다퉈 해당 펀드에 참여를 선언한다. 종잣돈이 필요한 펀드는 산업은행ㆍ수출입은행과 같은 국책은행이 동원되어 자금을 투입하고 나머지는 '민간에서 모은다'는 방식이 활용된다. 이를 통해 수천억원짜리 정책성 관치펀드가 이름을 등재하고, 민간 운용사에서는 이에 발맞춘 '유사상품'을 수십개씩 한꺼번에 출시해 국민들의 가입을 유도하는 식이다.

그러나 이런 '캠페인식' 펀드 정책은 일부 펀드의 설립이 끝나고 나면 실효성과 정책효과가 거의 전무하다는 데서 문제가 발생해 왔다.

일례로 큰 호응을 얻은 청년희망 펀드의 경우. 박근혜 전 대통령이 국무회의서 제안한 이후 장차관부터 대기업 오너들까지 참여해 펀드를 만들었지만 이 펀드를 어떻게 운용할지, 자금을 어떻게 써서 청년실업 해결에 어떤 실질적 도움을 줄지가 제대로 보여지지 않았다. 상생ㆍ동반성장 펀드 역시 이름만 거창할 뿐, 대기업들이 수천억원의 자금을 은행에 이체하고 이자를 안받는 대신 중소기업 대출에 쓰라는 식이었다. 일부 기업은 고작 수십억원짜리 중소기업 펀드를 내놓고 그룹 홍보에 치중하기도 했다.

사회ㆍ경제 전반의 시스템과 맞물린 실업문제나 동반성장 과제를 펀드 하나로 해결하겠다는 아이디어 자체가 안이한 생각이란 평가도 적지 않았다. 즉 정부의 '예산'과 입법을 수반한 '정책'으로 다뤄야 할 문제를 펀드 하나 만들어놓고 "민간의 참여를 독려했다"는 홍보효과만 노린데 불과했다는 의미다.

따져보면 이런 관치펀드 방식은 정부의 공식정책이 아닌만큼 행여 성과를 못내거나 실패한다고 해도 책임소지도 불분명하고 큰 비난을 받을 부분도 적다는 '장점'도 반영됐을 것이란 분석도 있다.

관치펀드의 낮은 실효성은 최근까지도 임종룡 위원장과 금융위원회가 주창한 '사모펀드(PEF)를 통한 구조조정'에서도 극명하게 드러났다.

조선ㆍ해운업 구조조정의 실패를 겪는 과정에서 박근혜 정부 내에서도 '기업 구조조정'이 아닌, '산업 구조조정'의 필요성이 인지됐다. 하지만 석연찮은 이유로 구조조정을 총괄할 컨트롤타워 설립에 실패했고 경제부총리는 물론, 산업통상자원부ㆍ기획재정부 등의 적극적인 개입과 참여도 부족했다. 그러다보니 내놓은 고육책으로 민간 PEF가 구조조정 일선에 나설 것이 매번 종용되고 독려됐다.

그러나 PEF는 태생적으로 '고수익을 추구하는 투자자본', 즉 이익을 내기 위한 민간 금융회사에 불과할 뿐이지 정책입안의 직접적인 도구로 활용은 어렵다는 점이 간과됐다. "조선ㆍ해운업이 돈이 되는 산업이라고 판단했다면 굳이 정부가 나서지 않아도 PEF들이 알아서 달려들어 자본을 투입하고 관련 기업들을 매입할 것"이라는 의미다. 실제로 해외의 자본시장을 활용한 구조조정 대부분은 이런 식으로 진행됐다.

게다가 일부 해외 사모펀드를 제외한 국내 PEF의 출자자는 대부분 국민연금ㆍ사학연금 및 주요 공제회 등 이른바 공공성격이 짙은 기관들이 거의 90%에 육박한다. 정부의 시책에 호응하겠다고 '구조조정 산업'에 뛰어들었다가 손해라도 볼 경우 "국민의 노후대비 자금을 정부가 낭비했다"는 비난을 받을 상황이 뻔했다.

또 대우조선해양 사태에서 드러났듯 수조원의 자금을 매번 투입하면서 도태되어야 할 기업을 살려두려는 정부 시책이 반복되면서 시장의 자율적인 구조조정이 오히려 방해되는 문제도 있었다. 이로 인해 PEF업계에서는 금융위가 내세운 취지에는 공감하지만 "수익보다는 손실이 예상되는 사업에 민간 위험자본을 억지로 끌어들이는 것 자체가 어불성설"이라는 비판이 많았다.

금융시장 관계자들은 새 정부에서만큼은 산적한 금융산업 과제를 처리하기 위해 관치펀드 같은 미봉책 대신, 중장기적인 정책목표와 이를 뒷받침할 꾸준한 실행력이 먼저라고 지적하고 있다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2017년 05월 17일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기