대형사 나가고 중소형사 돌아오고 해외진출 '양극화'

-

해외진출 과정에서 곡절을 겪었던 국내 증권사들이 새 수익원을 찾아 다시 글로벌 시장을 두드리고 있다. 다만 이전엔 '너나할 것 없이' 였다면, 지금은 자본력을 갖춘 대형사 위주로 진출이 이뤄지고 있다는 점이 차이다. 증권사 해외진출에도 양극화 현상이 나타나고 있는 것이다.

KB증권은 이르면 이달 중 베트남 현지 증권사인 메리타임증권 인수계약을 체결한다. 통합 증권사 출범 이후 첫 글로벌 진출이다. 앞서 지난달 말에는 미래에셋대우가 홍콩법인을 통해 미국 LA 현지법인에 3300억여원을 증자하기로 했다. 최근 인도 법인 설립 준비절차에도 착수했다. 신한금융투자는 2015년 베트남에 이어 지난해 인도네시아 증권사를 인수해 현지 법인을 출범시켰다.

이처럼 국내 증권사들이 해외 진출에 지속적으로 나서고 있는건 국내 수익원이 고갈상태인 까닭이다. 증권사들은 최근 2~3년 동안은 금리 인하로 인한 채권 평가이익과 주가연계증권(ELS), 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 의지해 수익을 내왔다. 그러나 올해 들어 이런 주력 수익원의 수익성도 한풀 꺾이는 모양새다.

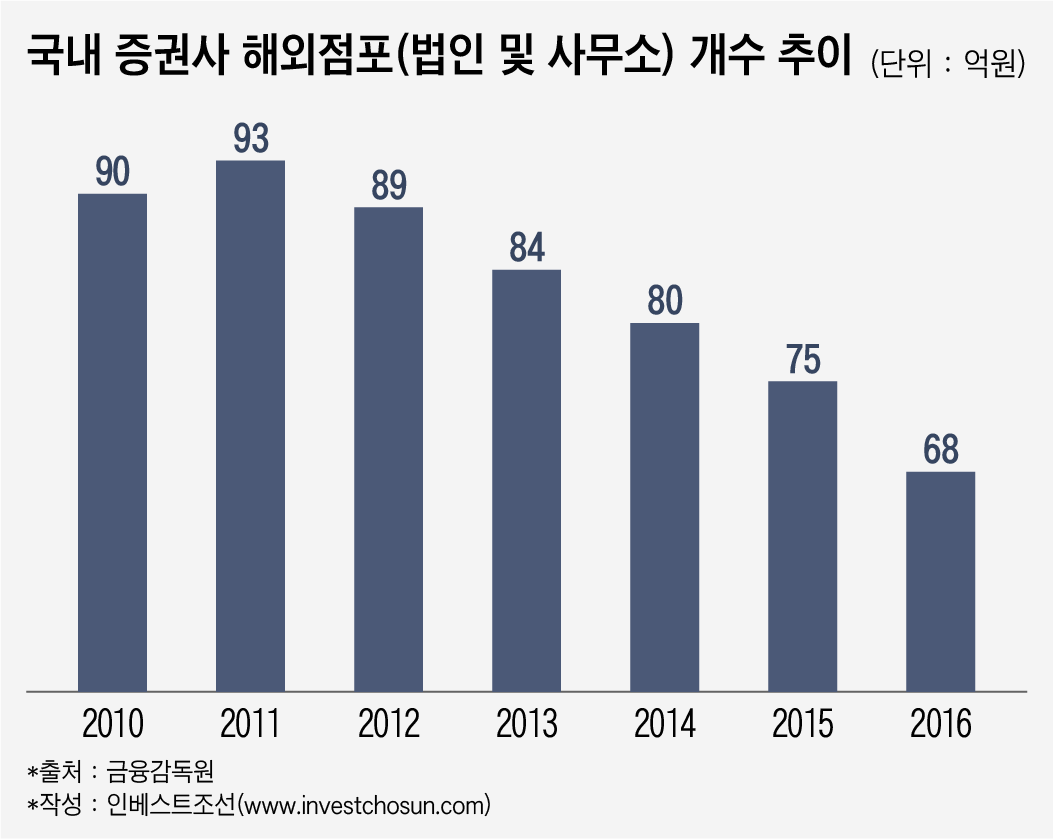

사실 증권사들의 해외 진출 '붐'은 지난 2011년이 최고조였다. 당시 19개 증권사가 14개국에 진출해 93개의 현지법인을 운영했다. 이는 부메랑으로 돌아왔다. 금융위기와 경쟁 심화로 2010~2011년 2년동안 증권사 해외법인에서 16억달러(약 1800억원)의 손실이 발생했다. 2008년 1000억원을 출자하는등 홍콩법인에 집중투자했다가 대규모 손실을 입고 2012년 사업을 크게 줄인 삼성증권이 대표적인 사례다.

지난해 말 기준 증권사 해외 현지법인 수는 68곳으로 줄었다. 중국과 홍콩 법인 수가 줄어들고, 동남아 지역에 진출하는 사례가 늘어나는 추세다.

이보다 뚜렷한 건 자본 규모에 따른 양극화다. 지난해 키움증권·한화증권·골든브릿지증권·SK증권 등은 해외법인을 철수했지만, NH투자증권과 신한금융투자는 거점을 늘렸다. 자본 여력이 있는 대형증권사는 해외에서 신사업을 찾고, 그렇지 못한 증권사는 국내로 돌아오고 있는 것이다.

물론 올 상반기 주요 증권사의 해외 자회사 3곳 중 1곳은 적자를 내는 등 해외진출이 곧 수익으로 연결되는 것은 아니다. 그럼에도 불구, 50여곳의 증권사가 포화된 시장을 두고 출혈경쟁 중인 국내 사정보다는 낫다는 평가가 나온다.

한 증권사 관계자는 "국내엔 투자할만한 자산도 크게 줄어 해외 상품 비중을 높일 수밖에 없는 상황"이라며 "선진적인 금융서비스를 가지고 있거나, 성장성이 좋은 해외에 거점을 만들지 않으면 도태될 수밖에 없는 분위기"라고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2017년 08월 22일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기