현지 우리 기업에 기댄 '반쪽 사업'

-

국내 금융회사들이 앞다퉈 베트남에 진출하고 있으나 정작 사업 전략에 대한 고민은 부족한 모습이다. 마땅한 투자처 없이 쌓여만 가는 자본을 '밀어내기' 위해 가장 용이한 투자처가 베트남이지만, 막연한 성장 기대감이나 우리 기업에 기대는 영업으론 진정한 의미의 성과를 내기 어려울 것이란 지적이다.

금융회사들은 올해도 양호한 수익을 거두며 안정적 자본력을 유지해가고 있다. 실적 발표 때마다 자기자본이익률(ROE, Return on equity)을 끌어올렸다는 점을 강조한다. 그러나 ROE 상승은 대체로 순이자마진(NIM) 개선, 주식시장 호황, 대형 M&A 등 중·단기 요인에 기인한 경우가 많았다. 갈수록 금융사들의 국내 영업환경이 악화하고 있어 이 같은 추세가 계속되기는 쉽지 않다. 덩치 키우기보다 ROE 개선이 먼저라는 경영진의 주문이 계속되고 있다.

-

금융사들은 하나같이 ‘글로벌’을 화두로 삼아 국내 영업환경 악화에 대응하고 있다. 한 때 가장 유망한 시장으로 꼽혔던 중국에선 가뜩이나 강한 금융 규제에 사드 갈등까지 겹쳐 금융사들이 기를 쓰지 못하는 상황이다. 베트남이 ‘포스트 차이나’로 꼽히며 금융사들의 눈길도 모이고 있다.

베트남은 미국, 중국, 일본 등 강대국보다는 우리나라에 친근한 정서를 가지고 있고 우리 금융사들을 선진 회사로 인식하는 경향이 강하다. 지리적으로 가깝고 다른 동남아시아 국가보다 인력 수준이 높다는 점도 강점이다. 매년 7% 가까운 경제 성장을 이어가고 있고, 금융시장의 발전도도 낮아 남은 먹거리도 많다.

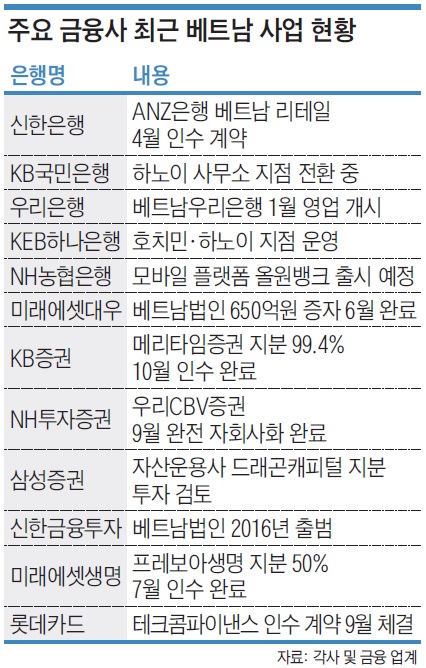

금융사들도 베트남의 이런 매력에 집중한다. 현지 금융사를 인수하거나 새로 시장에 진입하는 한편, 기존의 영업망을 확장하는 등 다양한 움직임이 나타난다. 베트남은 외국에서 가장 은행 지점이 많은 곳이고, 초대형 IB를 노리는 증권사들도 대부분 진입해 있다. 금융사들은 베트남에 들어갈 수 있다면 고가 인수 논란이 있더라도 수백억원 정도를 쓰는 것은 어려울 게 없다는 분위기다.

사실상 거의 모든 국내 금융사들이 베트남을 기회의 땅으로 인식하고 있지만 실질적인 효과를 낼 전략을 가졌는지에 대해선 회의적인 시선이 많다. 다른 해외 선진 시장을 두드리기는 어려운 상황에서 그나마 성장성 있고 진출이 용이한 곳이 베트남이었을 뿐이란 지적도 나온다.

은행들은 현지 소매 영업 확대 성과를 강조하지만 아직도 베트남에 진출한 우리 기업에 기대지 않고서는 이익을 내기 어려운 구조다. 베트남 터줏대감으로 인정받는 신한은행도 그 기반엔 삼성전자 베트남 법인 등 우리 기업이 있었다. 기업금융이 강했지만 한동안 베트남에서 힘을 쓰지 못했던 우리은행은 신한은행으로부터 기업 고객을 얼마나 되찾아 오느냐에 따라 실적이 갈릴 것이란 전망이 나온다. 영업망이 이에 미치지 못하는 다른 회사들은 갈 길이 더 멀다.

증권사들도 여전히 막연한 성장 기대감만 가지는 모양새다. 증권업이 뿌리 내리기 전 시장을 살피고 선점하는 효과는 기대해볼 수 있으나 언제 실제 이익으로 이어질지는 점치기 어렵다. 그나마 기대할 수 있는 것은 국내 대기업이나 현지 기업의 자금조달 지원 정도고, 리테일 수요까지 흡수하는 것은 더 요원하다.

경쟁사들이 베트남에 진출하니 우리도 따를 수밖에 없고, 언제고 잠재력이 터지기만 하면 된다는 식의 막연한 기대감을 경계해야 한다는 지적이 나온다. 자본시장연구원은 지난해 '국내 증권사들의 해외 진출은 차별화된 역량이 있어서라기 보다는 커진 자본력에 따른 불가피한 움직임'이라는 점을 꼬집기도 했다.

증권업계 관계자는 “국내서 자본을 활용할 여지가 줄어든 금융사들은 해외 진출이 당면 과제지만 보여주기 식에 그치는 경우도 늘고 있다”며 “막연한 성장성만 보고 진출해서는 실패할 가능성이 크다”고 말했다.

베트남 진출 전략 수정을 고민해야 한다는 의견도 있다. 베트남이 신흥 시장임은 분명하지만 주도권을 이미 현지 혹은 글로벌 금융사가 쥐고 있다는 점을 간과해선 안 된다는 것이다. 조달 금리를 앞세운 해외 금융사의 도전이 점점 강화하고 있어 국내 기업만 바라보는 기존 영업 형태로는 성과를 거두기 더욱 어려워질 것이란 우려도 나온다. 규제나 금융당국의 정책 변동성은 여느 동남아시아 국가와 다르지 않다.

금융회사 글로벌사업 담당자는 “기존처럼 100% 현지 법인을 꾸리거나 베트남 금융사의 경영권을 완전 인수한다 해도 국내 금융사 혼자서 사업을 확장하는 데는 한계가 있을 수밖에 없다”며 “소수지분 인수라도 현지 금융사와 손을 잡는 형태로 나가 현지 전문가를 키우고 노하우를 공유하는 편이 장기적으로 유리할 수 있다”고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2017년 10월 25일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기