은행, 올해 마이너스 성장 예고

바젤Ⅲ 도입에 자본건전성 부담

비은행·비카드 확장도 '어렵네'

-

'불확실성'이 앞에 놓인 건 은행·카드 등 전통적인 금융가(街)도 마찬가지다. 정책과 시장이 바뀌며 이들은 더 이상 이전의 영업 관행을 고수하기 어려운 상황이 됐다. 수익 전망도 어둡다. 이들은 유동성이 불러온 혼란의 건너편에서 오히려 생존을 고민해야 하는 처지다.

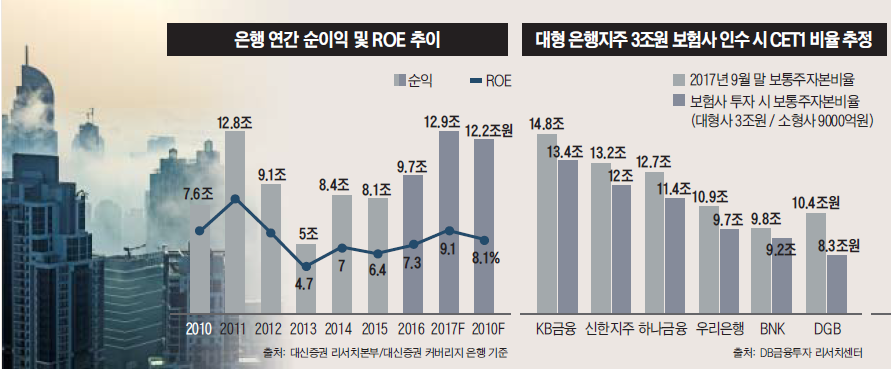

은행은 올해 '마이너스 성장'이 예고돼있다. 시장 금리 상승과 기준금리 인상으로 순이자마진(NIM)은 다소 오르겠지만, 수익 기반 자체가 악화할 전망이다. 산업은행은 올해 은행 수익성 전망에 대해 '지난해와 유사하거나 낮은 수준'이라고 내다봤다. 증권가에선 은행 자기자본이익률(ROE)이 지난해 9%대에서 올해 8%대로 꺾일 것으로 전망하고 있다.

규제가 미치는 영향이 가장 크다. 한 은행 영업담당 임원은 "사면초가(四面楚歌)가 바로 이런 기분"이라고 말했다.

당장 주 수익원인 가계대출 통로가 더욱 줄어들고 있다. 정부는 신DTI(총부채상환비율) 제도와 DSR(총부채원리금상환제도)를 조기 도입해 가계 대출을 더욱 죄겠다는 구상이다. 2016년 11.6%였던 연간 가계대출 증가율은 지난해 7.6%로 뚝 떨어졌고, 올해엔 5% 아래로 떨어질 수 있다는 전망이 나온다.

가계대출 규제로 부풀어오른 소호(SOHO;개인사업자) 대출도 정부가 규제의 칼날을 벼르고 있다. 오는 3월부터 SOHO대출에도 깐깐한 심사 지침을 적용한다. 대기업은 이미 수년 전부터 은행 대출을 줄이고 있다.

남은 건 중소기업 대출 시장 뿐이지만 은행은 위험 수용도가 낮아 이를 대폭 늘리기 어렵다. 최정욱 대신증권 연구원은 "중소기업들에 대한 지원 강화가 예상되긴 하지만, 오랫동안 관행화된 담보 위주의 은행 대출 문화가 단기간내 획기적으로 변화될 여지는 크지 않은 편"이라며 "은행 대출성장률은 시장기대치보다는 다소 낮을 것으로 판단한다"고 말했다.

게다가 올해부터 본격 적용되는 새 회계기준인 IFRS9은 채무증권에도 충당금을 적립하도록 규정하고 있다. 은행들은 평균적으로 지난해 대비 10%가량 충당금을 더 쌓아야 한다. 이는 수익성과 바로 연결된다.

카드업계 역시 울상이다. 지난 2016년에 이어 지난 8월 수수료율 규제로 실적에 된서리를 맞았다. 올해엔 최저임금 상승의 유탄까지 날아올 가능성이 대두됐다. 문재인 대통령이 최근 중소기업·소상공인 초청 만찬 자리에서 '카드수수료 인하를 곧 발표하겠다'고 언급해서다.

카드사의 주업인 결제서비스는 수수료 인하의 직격탄을 맞았다. 지난 2014년 4.6%였던 카드사 관리금융자산 대비 충당금 적립 전 영업이익(PPOP)은 지난해 3분기 말 기준 3.4%로 뚝 떨어졌다. 올해엔 지난 8월 우대수수료율 적용이 실적에 반영되며 수익성이 더 악화할 전망이다.

대출서비스 역시 찬바람을 맞고 있다. 현금서비스는 이미 2014년부터 역성장 중이고, 카드론도 가계부채 규제와 맞물려 지난해 소숫점 단위의 성장률을 기록했다. 오는 2월부터 법정 최고금리가 연 24%로 3.9%포인트 내려가는 점도 수익성을 악화시킬 요인이다. '새 먹거리'라며 달려간 자동차 할부·리스시장는 불과 1년새 레드오션(초경쟁시장)이 됐다.

신용평가사들도 카드업계를 유심히 지켜보고 있다. 한국기업평가는 "정부의 규제 심화 등 비우호적인 사업환경이 전개될 경우 카드사들은 재무건전성 측면에서 급격한 변동을 보일 수 있다"고 전망했다.

은행·카드가 주력인 국내 주요 금융지주사들도 이 같은 상황을 잘 알고 있다. 결국 비은행·비카드 강화만이 살 길이라는 결론으로 이어지지만, 바젤III 도입을 눈 앞에 두고 움직일 수 있는 보폭은 제한적이다.

당장 올해 금융권의 주요 이슈 중 하나인 생명보험사 인수만 해도 그렇다. 일각에서는 자본 규제 등 현실적인 이유로 대형 인수합병(M&A)이 일어날 가능성이 낮다는 전망을 내놓고 있다. 자본건전성 기준인 바젤III는 은행지주회사가 보험사에 투자할 경우, 보통주 자기자본의 10%를 초과하는 금액은 모두 보통주 자본비율에서 공제하고 있다.

DB금융투자에 따르면 국내 주요 금융지주사가 3조원 규모 보험사 M&A를 단행한다면, 바젤III 기준 보통주자본비율은 최대 1.4%포인트 떨어진다. 낙폭으로 따지면 10%에 달한다. 2022년까지 바젤III가 요구하는 자본 규모가 점차 높아지는 상황에서 이는 상당한 부담이라는 지적이다.

대형 3개 금융지주 평균 125% 안팎의 이중레버리지비율도 부담이다. 이중레버리지 비율이 130% 이상으로 올라가면 지주 경영실태평가등급이 떨어질 수 있다. 130%를 기준으로 한 KB금융·신한금융의 자회사 추가 취득 여력은 1조원 수준에 그친다.

-

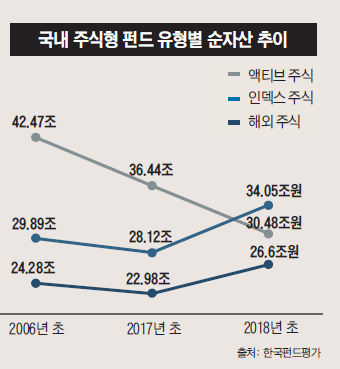

자산운용업계도 처음 겪어보는 시장 변화에 당혹스러워하는 모습이다. 지난해 말 기준 상장지수펀드(ETF)를 포함한 인덱스 펀드 순자산은 32조원으로 액티브 펀드 순자산 28조원을 추월했다. 국내 자본시장 역사상 패시브 펀드 규모가 액티브 펀드를 넘어선 건 처음이다.

이는 지난해 액티브 펀드 연간 평균 수익률이 18%로 인덱스 펀드(30%) 대비 절반 수준에 그친 까닭이다. 코스닥·바이오 등 새로운 투자 테마를 따라가기 어려운 연기금·은행 등 기관투자가들이 인덱스 펀드를 대거 매수한 영향도 있다.

현장은 혼란스럽다. 삼성자산운용·미래에셋자산운용 등 ETF 선도주자들은 올해 새 ETF를 80개 이상 대거 신규 상장키로 했다. 일부 액티브 펀드 매니저는 자존심을 꺾고 인덱스 펀드를 포트폴리오에 일부 편입하기 시작했다. 반면 또 다른 일각에서는 지금이야말로 주도 종목을 발굴해 시장에 올라탈 때라며 실무진을 다그치고 있다. 지난해 7월 허남권 신영자산운용 사장이 내놓은 중소형주 펀드는 출시 4개월만에 3000억원을 모으며 잠정 판매 중단에 들어갔다.

한 금융지주 관계자는 "각 금융회사 리더들이 올해 유난히 글로벌을 강조하는 건 그만큼 기존 사업으로는 성장이 어려울 거라고 판단한다는 방증"이라며 "증권을 제외하면 올해 수익성이 눈에 띌만한 계열사가 잘 보이지 않는다"고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2018년 01월 24일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기