법원, 객관적 문제해결 가능성 높아

선진국은 일찍부터 정착·활용 중

회생절차에 대한 인식전환 중요

-

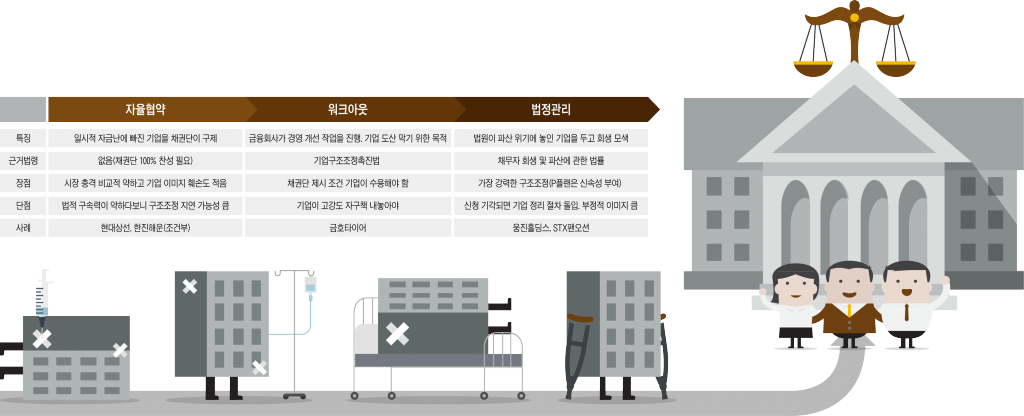

우리나라의 구조조정 정책은 기업을 살리기보다 연명하는데 방점이 찍혀 있었다. 정부 정책은 미온적이고, 금융회사 주도 구조조정은 실효가 없었다. 앞으로 '기업이 죽는다'는 막연한 이미지 때문에 금기시됐던 법원 주도 구조조정에 힘이 실릴 것이란 전망이 나온다. 객관적인 입장에서 권리 관계를 확실히 정리할 수 있다는 장점이 있다.

산업 및 기업 구조조정이 정부의 우선 과제로 떠오른 지 오래지만 어느 정권도 만족스러운 결과나 긍정적인 평가를 얻지 못했다. 몇 년마다 돌아오는 전국 단위 선거는 정부의 선택권을 좁혔고, 부실 기업 정리는 늦춰졌다.

현 정부도 크게 다르지 않다. 지난 정권들의 적폐인 서별관회의 대신 관계부처 장관회의라는 공론의 장을 만들었으나 뾰족한 수는 없다. 투명한 정책 마련 의지는 반길만 하나 회의에서의 발언이 곧 책임으로 이어질 수 있다. 공무원의 보신주의만 강해지는 것 아니냐는 지적이 나온다.

당장 발등의 불을 끄는데 급급하고 산업 전반의 경쟁력 제고 방안 마련은 쉽지 않다. 이달 초 중견 조선사 구조조정 방안을 발표했지만 산업 자체보다는 개별 기업의 처리 방법만 나열하는데 그쳤다. 금호타이어와 한국GM 사례에선 원칙을 세우는 데까진 성공했지만 관철시킬 수 있을지는 미지수다.

정부가 이럴진대 금융회사가 추진하는 구조조정이라고 수월할 리 없다. 민간 금융사들은 기업 살리기보다는 원활한 채권 회수가 더 앞선 과제다. 개선이 필요한 기업을 관리하면서 영향력을 과시하고 싶지만 문제가 커지면 주채권은행 혹은 정부 뒤로 숨는 사례가 비일비재하다. 워크아웃은 금호타이어 사례에서 이미 실효가 없음이 드러났지만 기업구조조정촉진법과 함께 연명하고 있다. 그보다 강제성이 약한 채권단 자율협약은 더욱 의미를 가지기 어렵다.

-

정부나 금융회사 주도 구조조정이 실효를 거두기 어렵다면 법원 회생절차(법정관리)가 대안이 돼야 한다는 의견이 나온다.

법원이 구조조정을 이끌면 객관적인 입장에서 채권단이나 이해당사자의 권리 관계를 확정하고, 기업을 살리거나 정리할 수 있다. 여론의 눈치를 보는 정부나 책임 소재를 가려야 하는 금융회사와 달리 법원은 상대적으로 외풍에서 자유롭다.

선진국에선 법원 주도 구조조정이 자리 잡은 지 오래다. 미국은 우리나라 회생절차와 유사한 파산보호신청(챕터11) 제도가 있다. 자력 회생이 어려운 기업이 법원에 파산보호신청을 하면 정부 관리 아래 구조조정이 진행된다. 유나이티드에어, 델타항공, GM, 크라이슬러 등 유수의 기업이 이를 활용해 기사회생했다. 일본은 민사재생법, 회사정리법 등에서 구조조정을 규정한다. 일본항공(JAL)이 법정관리를 거쳐 살아났다.

회생절차가 활성화하기 어려울 것이란 반론도 없진 않다. 회생절차는 빈사 상태의 기업들이 마지막에 찾는 수단으로 인식돼 왔다. 정상화 과정에서 주인은 경영권을 빼앗기고 채권자들은 채권 대부분을 날려야 한다. 금융회사들은 주도권을 법원에 내주고 간섭을 받는 것이 달갑지 않다. 절차는 길고도 험난하다. 회생절차를 마쳐도 한번 죽은 기업이라는 낙인 효과는 피하기 어려웠다.

프리패키지드플랜(P플랜)이 기존 회생절차의 약점을 보완할 수 있다. 2016년 워크아웃과 회생절차의 장점을 모아 도입됐고 채무자회생법에 담겼다. 채무자 부채의 2분의 1 이상에 해당하는 채권을 가진 채권자 또는 이러한 채권자의 동의를 얻은 채무자가 신청할 수 있다.

이해관계자끼리 사전에 협의한 후 회생절차가 진행되기 때문에 잡음이 발생할 가능성이 크지 않다. 기존 회생절차보다 기간이 크게 단축돼 낙인 효과도 줄일 수 있다. 미리 인수자를 물색해 둔 경우라면 경쟁력이 남아 있는 상황에서 새 주인을 맞기 때문에 회생 가능성이 훨씬 커진다. 실사하는데 들어가는 시간도 줄어든다.

미국에선 일찍부터 회생절차에 스토킹호스 방식을 정착시켰다. 회사가 선택한 업체에 우선권을 주되 공개매각 절차를 거치는 방식이다. 확실히 새 주인을 찾으면서도 채권 회수를 늘릴 수 있어 우리나라 회생절차에서도 적극 활용하고 있다. 일본 법도 새로운 투자자(스폰서·スポンサー) 활용을 명문에 규정하고 있다.

대형 법무법인 구조조정 담당자는 “채권단 주도 구조조정은 이미 수명을 다했고 회생절차는 비용과 시간이 많이 들어 부담스럽다”며 “P플랜이라고 아주 새로울 것은 없지만 기업이 완전히 망가지기 전에 회사를 살릴 수 있는 계기를 만들 수 있다는 점에서 그 활용도가 높을 것”이라고 말했다.

법원도 회생절차 제도를 가다듬는데 집중하고 있다. 작년 문을 연 서울회생법원은 P플랜 간담회, 중소기업 맞춤형 회생절차 프로그램(S-트랙) 간담회를 열었다. 금융위원회, 중소벤처기업부, 한국자산관리공사 등과 업무 협약을 맺기도 했다. 미주제강, 레이크힐스순천 등 P플랜 활용사례도 조금씩 나오고 있다.

물론 법원 주도 구조조정이 정착하기까진 과제가 많다. 회생절차에 대한 인식 전환, 이해관계자 간 긴밀한 협조가 가장 중요하다. P플랜은 대우조선해양 구조조정을 위해 도입됐지만 사용되지 않았다. 기껏 합의를 했어도 법원이 이를 인정하지 않으면 구조조정이 더 어려워질 수 있다는 우려 때문이다. P플랜이 큰 기업에까지 활용하려면 사례가 더 많아져 예측 가능성이 커져야 하고, 법원도 공정하고 합리적인 결정을 통해 신뢰도를 쌓아야 한다.

회생법원 판사는 “법원이 먼저 사인 간의 권리관계에 간섭할 수는 없지만 회생절차 신청은 최대한 빨리 하는 것이 유리하다”며 “기업과 이해관계자들이 회생절차에 들어가면 끝이라고 생각할게 아니라 병원에 가듯 가볍게 털고 나간다는 생각을 가져야 한다”고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2018년 03월 21일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기