지주계열 "체면도 차리자"

-

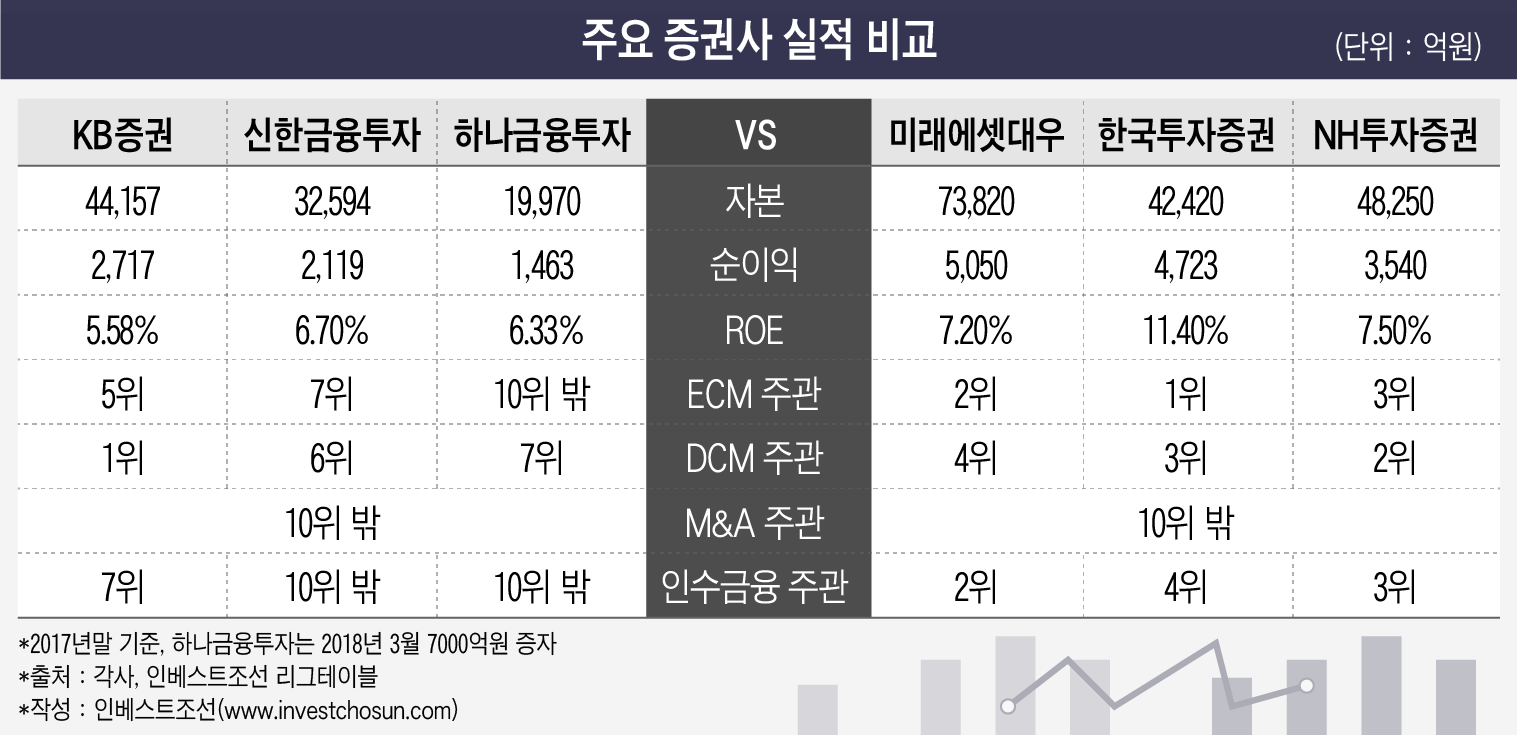

국내 대형 증권사들의 전열이 정비되면서 올해부터는 더 치열한 자존심 경쟁이 벌어질 것으로 보인다. 리그테이블 지형도에 관심이 모이는 가운데 증권사들은 미묘한 시각차를 드러내고 있다. 금융지주계열 증권사들은 좋은 순위를 거두고 이를 알리고 싶어하는 반면 독립계는 순위를 위해 무리할 필요가 없다는 기류가 있다. 금융시장 선도자로서 체면도 중요한 지주계열과 실리를 더 챙기는 독립계의 성향 차이 때문이라는 평가다.

◇금융지주계 증권사, 시장 선도자로서 보여주기도 중요

KB증권은 작년 2717억원의 순이익을 기록하며 KB금융지주의 리딩뱅크 완성에 기여했다. 그러나 순위표는 1등 그룹 증권사라고 하기엔 아쉬웠다. 원래 강점이 있던 부채자본시장(DCM) 1위를 지킨 정도가 위안거리다. 경영진으로선 지주의 대규모 투자 판단이 옳았다는 점을 입증하기 위해서라도 올해 고삐를 더 바짝 죄어야 할 상황이다.

그룹 내부 관계자는 “오보열 CIB(기업투자은행) 고객그룹대표(증권 IB부문 부사장·은행 CIB고객그룹장)가 취임한 후 성과를 외부에 알릴 수 있는 거래를 많이 하라는 주문이 내려오고 있다”고 말했다.

오보열 대표는 지난달 LS오토모티브 사업부 인수금융 주선을 마무리 하며 “인수금융 분야에서 리딩뱅크임을 보여주었다는데 큰 의의가 있다”고 평가하기도 했다.

신한금융투자의 성적표는 더 아쉽다. DCM, ECM(주식자본시장) 주관 순위는 6, 7위에 머물렀고, 증권사의 주요 먹거리로 떠오른 인수금융 주관에서도 10위 밖에 위치했다. CIB 조직 내 협업은 잘 이뤄지고 있지만 밖으로 나타난 순위에선 강점을 찾기 어렵다.

신한금융투자는 2016년 자기자본 3조원 시대를 열었으나 경쟁사들이 4조원대 이상으로 치고 나가는 동안 정체했고 입지도 어중간해졌다. 경쟁 그룹 증권사와 곧잘 비교 되기 때문에 자본력이 달린다고 순위를 신경 쓰지 않을 수도 없다. 10위 밖에 머무른 순위에 아쉬움을 표하기도 했다.

다른 금융회사 관계자는 “신한금융지주는 각 계열사들에 잃어버린 1등 DNA를 심으려 한다”며 “당장 리그테이블 순위를 올리라는 특명이 떨어진 것으로 안다”고 말했다.

-

천덕꾸러기 신세였던 하나금융투자는 DCM 부문에서만 10위 안에 올렸다. 최근 7000억원 규모 증자를 진행했지만 여전히 자기자본 3조원까지는 갈 길이 멀고, 경쟁사와 ‘돈 싸움’을 하기도 쉽지 않다.

그룹이 자본금을 넣으며 기대를 드러낸 마당에 손 놓고 있을 수도 없다. 당장 순위를 올리기 어렵다면 주관 성과를 내고 있다는 점을 드러낼 필요가 있다. 이진국 하나금융투자 사장도 IB 부문의 수행 실적이 잘 알려지고 있는지 꼼꼼히 챙기고 있다는 후문이다.

금융그룹 내 증권사들은 비은행 핵심 계열사로서 이익 기여도도 중요하지만 금융시장에서의 평판과 이름값도 도외시하기 어렵다. 리딩뱅크, CIB 등 기치를 내거는데 보여지는 순위가 시원찮다면 체면을 구길 수밖에 없다.

수장들의 앞날과 결부되는 문제기도 하다. 주인이 없는 금융그룹에선 임원들은 지주 회장에 어떻게 보이느냐가 가장 중요하다. KB증권 IB를 총괄하는 전병조 사장이나 이진국 하나금융투자 사장은 연임이 불투명하다는 전망이 많았었다. 임기 연장엔 성공했지만 기간은 1년뿐이다. 매년의 성과에 목을 맬 수밖에 없다. 김형진 신한금융투자 사장 역시 은행 출신 비전문가라는 꼬리표를 떼야 하는 과제가 있다.

◇안정적 입지 갖춘 독립계, 순위보다는 수익 강조

독립계 증권사들의 분위기는 조금 다르다. 리그테이블 순위에 목맬 필요는 없다는 기조가 강하다.

자기자본 1위 미래에셋대우는 많은 돈을 활용해 더 많은 돈을 버는 것이 지상과제다. 강점이 있는 ECM이나 인수금융 순위를 챙기는 분위기가 없진 않지만 실제 이익이 많다면 크게 문제될 것은 없다. 많이 번 만큼 보수도 많고, 또 많은 숙제를 받기 때문에 순위에 신경 쓰기보다는 실적 채우기에 급하다.

어려워 보이는 사업도 적극 검토할 수밖에 없다. 미래에셋대우는 최근 중국 하이난항공(HNA)그룹의 힐튼호텔 인수금융 리파이낸싱 거래를 국내로 들여오려 했었다. 하이난그룹은 유동성 위기에 빠져 있었고, 디폴트 위험도 있는 거래였다. 규모도 35억달러(약 3조7400억원)에 달해 유사 시 국내 외환시장을 흔들 수 있었다. 대부분 금융사들이 손을 내저은 것으로 알려졌다.

미래에셋대우는 국내보다 해외에 힘을 주고 있기도 하다. 올해 새로 꾸린 PE 조직도 해외에서 기회를 찾을 계획이다. 회사는 최근 미국 지주사를 설립했고, 박현주 회장은 홍콩법인 회장까지 맡아 사업을 진두지휘하고 있다. 미래에셋자산운용은 미국 ETF운용사 글로벌엑스(Global X)를 인수했다.

한국투자증권도 성과를 외부에 알리는 데 급급하지 않다. 대형 증권사 중 처음으로 발행업무에 나선다는 점을 대대적으로 홍보하긴 했지만 최근엔 성과가 주춤하면서 그마저도 언급을 꺼리는 모습이다.

내부 직원은 “직원들이 걸어 다닐 공간이 없을 정도로 사무실이 비좁은데도 인력 확충에 열을 올리고 있다”며 “회사가 인력을 많이 뽑아 돈을 많이 벌겠다는 욕심은 있지만 거래 수행 성과를 외부에 알리는 데는 큰 관심이 없다”고 말했다.

이들 독립계 증권사들은 자본금과 역량을 십분 활용해 매년 안정적인 성적표를 받아 들고 있다. 다른 증권사들이 노리기 어려운 기반을 닦아뒀기 때문에 일부러 노력하지 않아도 순위는 따라 온다는 평가다. 순위가 꼭 수익으로 이어지는 것도 아니다.

수장의 입지는 탄탄하다. 유상호 한국투자증권 사장은 김남구 한국투자금융지주 부회장의 신임 속에 11번째 연임에 성공했다. 박현주 회장도 국내외에서 왕성한 활동을 이어가고 있다. 이들에겐 순위는 큰 의미가 없다. 돈을 많이 벌어서 자기자본이익률(ROE)를 높이는 것이 더 중요하다.

NH투자증권은 금융그룹 계열이지만 독립계 증권사들과 비슷한 행보를 보인다. 아직까지는 지주의 간섭이 심하지 않기 때문에 최고경영자(CEO)가 사실상 오너처럼 생각하고 움직인다.

한 증권사 관계자는 “전신인 우리투자증권 출신 임원들은 여전히 여차하면 일선에서 밀릴 수 있다는 위기감을 가지고 있다”며 “후배들 길을 열어주고 본인을 챙기기 위해서라도 돈을 버는 데 집중할 수밖에 없다”고 말했다.

정영채 신임 사장 체제에서도 이 같은 기조는 이어질 전망이다. 정 사장은 IB사업부를 이끌며 ‘돈이 된다면 두들겨 맞으면서도 나아가겠다’는 뜻을 피력해 왔다. 금호아시아나그룹 재건 과정에선 과감하게 위험을 감수하며 박삼구 회장의 우군이 됐고, 애물단지로 평가 받던 여의도 파크원 프로젝트파이낸싱(PF)도 주관한 바 있다. 모두 쏠쏠한 이익을 안겨다 줬다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2018년 04월 03일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기