전문인력 없다 보니 겜블식 운영할 수 밖에

신재명 S&T 부문장 역량에 대한 지적도

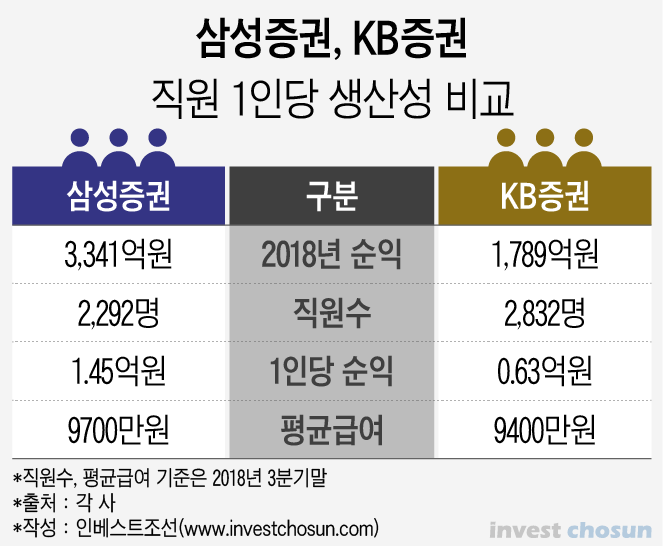

전체적으로 회사 1인당 생산성도 삼성증권의 절반 수준

-

KB증권이 지난해 초대형 증권사 중에 가장 저조한 실적을 보였다. 주된 원인 중 하나로 주가연계증권(ELS) 손실이 꼽힌다. 운용능력 부족으로 조 단위의 ELS 잔액이 관리가 안 됐다. 조직개편 등을 통해 돌파구를 모색하고 있지만, 근본적으로 운용인력 역량 재고의 필요성이 거론된다. 생산성 향상과 유능한 인재 충원이 새로운 경영진의 중대 과제로 떠올랐다.

KB증권은 4분기 483억원의 영업손실을 기록했다. 지난해 영업이익은 2500억원으로 작년 동기대비 40%가량 감소했다. 초대형 IB로 꼽히는 미래에셋대우, NH투자증권, 삼성증권, 한국투자증권 중에서 가장 저조한 실적이다.

한 증권사 관계자는 “영업정지를 당한 삼성증권보다도 저조한 실적을 보였다는 것은 수익성에 전반적인 문제가 있다고 볼 수밖에 없다”라고 말했다.

실적 부진에 대해 KB증권은 증시침체가 영향을 미쳤다는 평가다.

KB증권 관계자는 “작년 하반기 국내외 증시 침체에 따른 주가연계증권(ELS)를 비롯한 파생상품 운용 손실 증가가 실적에 영향을 줬다”라고 설명했다.

하지만 내부에선 ELS 운용능력 부족이 손실로 나타났다는 평가가 많다. 알려진 바로는 지난해 KB증권이 ELS 운용에서 본 손실만 500억원에 이른다. 증권사들 전반적으로 ELS 성적표가 좋지는 않지만 KB증권은 그 중에서도 저조한 실적을 기록했다.

KB증권이 보유한 ELS 발행잔액만 7조원이 넘는다. 이 중 2조원은 직접 운용을 하고, 5조원은 다른 곳에 운용을 일임했다. 규모가 크다 보니 이를 어떻게 굴리느냐가 ELS 운용에 핵심이다. ELS는 국내 및 글로벌 대표적인 증시 지수를 편입해 이들 지수가 일정기간ㆍ일정수준 이상이면 고객에게 약속한 수익을 돌려줘야 한다.

증권사들은 이를 위해 고객과 동일한 상품구조를 만들어 헤지(hedge)하는 방식을 쓰게 된다. 일명 자체 헤지 방법이다.이 과정에서 위험을 떠안지 않고, 상품을 판매한 수수료를 통해 수익을 낸다.

하지만 문제는 고객과 똑같은 상품구조를 짜더라도 완벽한 헤지가 불가능하다는 점이다. 즉 약속한 시점이 다가왔을 때 지수의 방향성을 예측해야 하는데 이는 사실상 ‘겜블’에 가깝다. 특히 이들 ELS에 편입한 지수가 국내뿐 아니라 미국의 S&P, 홍콩의 항생지수 등 해외지수이다 보니 국내와 시차가 발생한다는 점에서 지수 방향성에 대한 ‘배팅’이 필요하고, 환위험에도 노출이 된다.

한 펀드매니저는 “조기 상환일 전날 해외지수를 보고 다음날 상환될지를 배팅해야 한다”라며 “이때 ELS 운용역은 상환이 안될 거라고 예상했는데, 이 예측과 반대로 지수가 움직이면 고객에게 상환해 준 금액 만큼이 증권사의 손실로 잡히는 구조다”라고 말했다.

KB증권은 지난해 이런 상황에서 몇 차례 예측에 실패한 것으로 전해진다. 손실을 만회하기 위해 더 큰 배팅이 이뤄지고, 이게 쌓이다 보니 수백억원의 손실이 발생한 것이다. 이로 인해 담당 본부장이 계약 만료 전에 해임됐으며, ELS 운용을 담당하는 에쿼티파생본부는 조직개편으로 인해 고유자산본부 아래로 편입됐다.

이런 면에서 KB증권과 한국투자증권과 삼성증권은 차별화된 모습을 보인다. 두 회사는 타 증권사는 어려운 시장 상황에서도 지난해 ELS 운용에서 수익을 거둔 것으로 알려졌다.

지난해 말 한국투자증권에서 미래에셋대우로 자리를 옮긴 ‘22억원의 사나이’ 김연추 미래에셋대우 본부장은 배팅에 있어서 타고난 감각이 뛰어난 것으로 정평이 났다. 수년간의 경험을 바탕으로 정제된 운용을 하면서 한국투자증권 ELS에서 수년간 수익을 냈다.

삼성증권은 ELS 운용 모델링을 정교화했다. 각 증권사마다 ELS운용을 정교화하려고 했지만, 제대로 구현해 낸 곳은 드물다. 국내에선 이 모델링을 정교화할 수 있는 인력은 극소수에 불과하며, 이들 몸값은 수십억원이 오간다. 증권가에선 삼성증권 ELS 운용 인력에 대한 ‘러브콜’이 이어지고 있다.

증권업계에선 KB증권의 인력관리에 총체적인 문제를 지적하기도 한다. 윤경은 전 KB증권 사장이 외부에서 영입한 신재명 세일즈 앤 트레이딩(S&T) 부문장이 이런 실적부진에 일정 책임이 있다는 지적이다. 신 부문장이 채권 전문가이다 보니 ELS 운용에 대한 이해도가 상대적으로 떨어진다는 설명이다.

-

회사 전체적으로 보더라도 삼성증권보다 인력은 500명이나 많지만 실적은 여기에 절반 수준에 그친다. 단순 비교로 직원들 평균급여에선 지난해 3분기말 기준 삼성증권(9700만원)과 KB증권(9400만원)이 차이가 없으나 순이익은 두배나 차이가 난다. 이를 1인당 순익으로 환산하면 삼성증권 1명이 연간 1억5000만원을 벌 때 KB증권은 6000만원을 번 셈이다.

한 증권업계 관계자는 “ELS 운용에서 드러나듯 전체적인 인력관리의 문제가 실적저하로 나타나고 있다”라며 “새로운 경영진이 우선적으로 실시해야 하는 것이 인력 효율화다”라고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2019년 02월 20일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기