지난해 4700억 순익은 사옥 매각 차익 포함...기대치 하회

'IB 이만큼 성장시켰지만 IB 외엔?' 농협 내 불만 목소리도

2인자 없고 여전히 연임 유력하지만..."농협 의중에 달렸다"

-

최근 NH투자증권 안팎의 최대 관심사는 정영채 사장의 연임이 가능할지 여부다. 지난해 사상 최대 순이익을 기록했지만, 일회성 이익인 사옥 매각이 포함된 수치라는 점에서 큰 의미를 부여하긴 어렵다는 지적이다.

오히려 지난해 내내 실적이 전망치를 밑돌며 시장에 실망감을 줬다.

대외적인 수치와 정 사장의 상징성, 그리고 이제 2년의 첫 임기를 소화했다는 점을 고려하면 일단 연임 가능성에 무게가 실리는 건 사실이다. 그러나 농협중앙회장 교체와 NH농협지주 회장 임기 만료 등 '농협그룹 인사 교체'의 큰 틀에서 보면 연임이 어려울 것이라는 예상도 나온다. 농협이라는 조직이 언제까지 정 사장의 전문성에 힘을 실어줄지는 미지수라는 것.

정 사장은 오는 3월 임기가 만료된다. NH투자증권은 임원추천위원회를 통해 연임 가능성을 포함한 차기 사장 추천 준비를 진행 중이지만, 2월 초 농협중앙회장 선거와 역시 올해 3월까지인 김광수 농협금융지주 회장 임기 만료와 맞물려 속도를 내지 못하고 있다.

농협금융 회장과 NH투자증권 사장 인선은 이성희 농협중앙회장의 취임 이후 첫 대규모 계열사 인선이라는 점에서 관심을 끌고 있다. 중앙회 내 고위 인사는 관례에 따라 지역 안배를 한다. 그러나 계열사 대표를 포함한 주요 보직은 중앙회장의 의중이 크게 반영될 수 있다.

일단 NH투자증권 내부에서는 정 사장의 연임을 희망하는 기류가 강하다. 중앙회를 포함한 농협그룹 전체로 봐도 정 사장보다 증권업에 대한 이해도가 높은 인물을 찾아보기 어렵다. 2015년 농협에 피인수된 이후 아직까진 내부 승진을 통해 기존 임직원들이 독립적인 경영을 해왔다는 자부심도 있다.

-

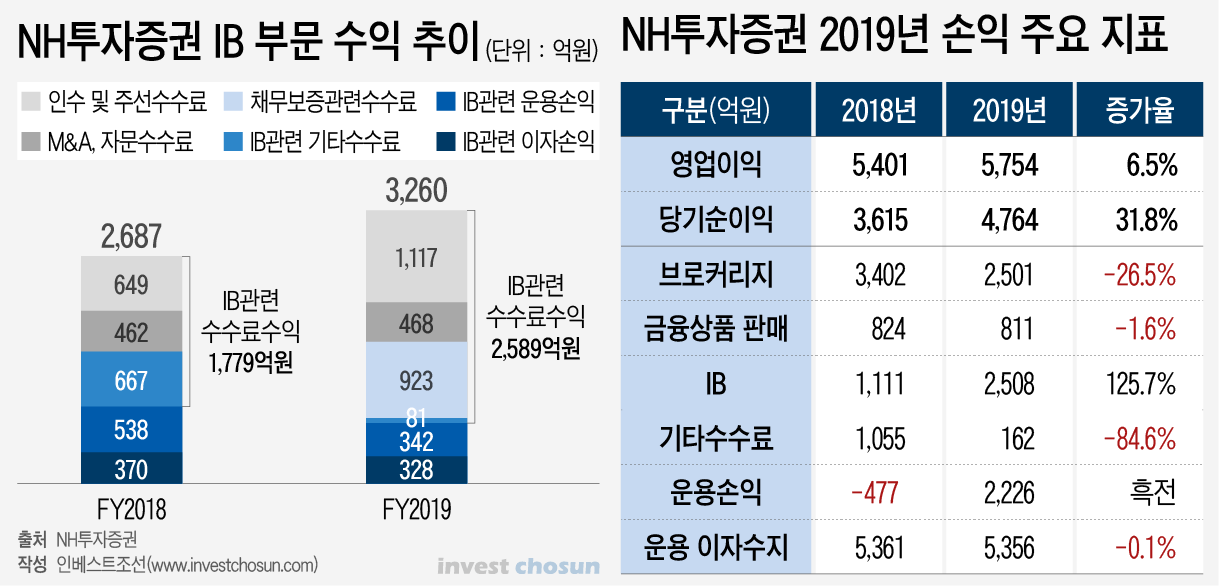

지난해 연간 실적은 표면상으로 사상 최대 순익이었다. 지난해 NH투자증권 연간 순이익은 4764억원으로 2018년 대비 32%나 늘어난 숫자다. 수치만 보면 2007년 증권업 최대 호황기 기록했던 3200억원의 연간 순익을 2018년 11년만에 돌파한 후, 또 다시 1년만에 퀀텀점프에 성공하며 새로운 회사로 거듭난 것처럼 보이기도 한다.

다만 이는 일회성 이익으로 인한 착시효과다. NH투자증권은 올해 현재 입주해있는 여의도 사옥을 매각했다. 매각 차익은 세전 900억원 안팎이다. 이 차익이 반영되며 순이익이 크게 늘었다. 영업이익은 2018년 대비 6.5% 늘었다. 지난해 주요 상장 대형증권사 연간 영업이익 증가률은 평균 8%였다.

문제는 이익의 질이다.

NH투자증권은 지난해 분기 실적 발표 때마다 전망치를 밑도는 아쉬운 성적표를 내놨다. 일부 리서치센터는 증권업 최고 추천주(Top-pick)에서 NH투자증권을 제외하기도 했다.

당장 지난 4분기만 해도 라임사태 관련 총수익스왑(TRS) 계약 및 리테일 주식담보대출에 대한 손실 인식ㆍ해외호텔 인수 자금 대출에 대한 손실인식 등 무려 547억원의 평가 및 처분손실이 발생했다. 지난 2분기와 3분기에도 파생결합증권(DLS) 관련 손익이 악화했고, 시장금리 인하기에 예상만큼 트레이딩에서 수익을 내지 못하며 지속적으로 컨센서스 대비 낮은 실적을 냈다.

IB관련 수수료 수익이 2018년 대비 50% 가까이 늘어났고, IB 수익 내 인수주선ㆍ자문ㆍPF 등 채무보증ㆍ운용 및 이자 각 부문이 고르게 성장하며 수익 포트폴리오를 갖춘 점은 긍정적이다. 2018년 4조8000억원까지 늘어나며 자기자본(5조원)에 육박했던 우발채무를 지난해 3조원대로 크게 낮춘 점도 높은 평가를 받고 있다. 덕분에 정부의 강력한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 규제 예고에도 NH투자증권은 예상보다 큰 타격을 받지 않을 수 있게 됐다.

그럼에도 불구, NH투자증권 안팎에서는 다소 위태로운 게 아니냐는 우려를 내놓고 있다. 라임 사태는 물론 독일 헤리티지 DLSㆍ독일 국채 DLSㆍ브라질 라탐호스탈리티 연계 DLS 등 크고 작은 금융사고에 빠짐없이 NH투자증권이 이름을 올리고 있는 까닭이다. NH투자증권은 지난해 말 조직개편 과정에서 DLS 상품을 기획하던 대체상품솔루션부를 없애기도 했다.

한 증권사 IB담당 고위 임원은 "IB부문의 경우 결국 유통시장 흐름과 발행사의 사정에 따라 실적이 좌우되기 때문에 매년 지금처럼 성장할 수 있을 거라 단언하기 어렵다"며 "부동산PF는 물론 ELSㆍDLS 등 지난해까지 NH투자증권의 실적을 견인해왔던 사업의 유통기한이 끝나가고 있기 때문에 올해는 다소 힘든 시기를 겪을 거라 본다"고 말했다.

실제로 NH투자증권은 지난해 2조원에 가까운 우발채무를 줄이며 사업 규모를 일부 축소했고, 대신 핀란드 헬싱키 OP파이낸셜그룹 오피스 매입ㆍ슬로바키아 브라티슬라바 오피스 매입ㆍ오스트리아 빈 힐튼호텔 인수 컨소시엄 참여 등 해외 사업으로 눈을 돌리고 있다. 2018년 각각 8조1000억원, 7조1000억원에 달했던 ELSㆍDLS 발행 잔액은 지난해 말 6조4000억원, 5조5000억원으로 20% 이상 줄였다.

더 큰 관건은 '정영채'라는 브랜드가 사라진 후에도 "회사가 성장할 수 있느냐"로 모아진다.

정 사장이 NH투자증권의 IB 부문을 이만큼 키워냈다는 사실은 누구도 부정하지 않는다. 시장에서는 'NH투자증권 = 정영채'로 인식이 자리 잡힌지 오래다.

다만 정 사장의 '주특기'가 아닌 자산관리(WM)ㆍ브로커리지ㆍ트레이딩ㆍ상품 발행과 판매 분야에선 NH투자증권이 두각을 드러내지 못하고 있는 것도 사실이다. 특히 지난해 실적을 살펴보면 타 부문은 현상유지에 급급하거나 역성장했고, IB부문의 성장이 회사 전체의 성장을 책임지는 경향이 두드러졌다.

정 사장 덕분에 이만큼 성장했지만, 정 사장으로 인한 회사 성장의 한계도 드러나고 있다는 평가가 나오는 배경이다.

일각에서는 2인자를 키우지 않는 정 사장의 행보를 지적하기도 한다. 전임 김원규 사장 시절엔 누구나 차기 사장 후보로 정 사장을 지목했다. 그러나 지금은 정 사장의 뒤를 내부에서 이을 임원이 보이지 않는다는 평가가 많다.

현재 NH투자증권의 고위 임원 라인엔 외부 발탁 인사 혹은 특정 분야에 특화된 젊은 발탁 인사들이 주로 분포하고 있다.

농협은 그동안 전문성을 존중하는 차원에서 NH투자증권에 인사 파견 등을 자제하는 경향을 보였다. 임원추천위원회 역시 다른 농협계열사와는 달리 독자적으로 열어왔다. NH투자증권이 상장사이고, 농협의 지분율이 49%에 그친다는 점도 염두에 두어야 할 요소다. 이런 '전례'들 덕분에 정 사장 연임에 무게가 실린다는 시각이 널리 퍼져있는 것 역시 사실이다.

하지만 이미 그룹 계열사로 인수한 지 수년이 지났는데, 언제까지 NH투자증권에 대한 개입을 하지 않을것인가에 대한 반발도 제기된다. 그러나 농협 내부에선 NH투자증권 사장직을 희망하는 전현직 고위 인사들이 벌써 움직이는 모습이 포착되고 있다.

인수한 지 5년이 넘도록 비상임이사 2명, 수석부사장 1명밖에 파견하지 못하고 있는 데 대한 불만의 목소리도 들린다.

한 금융권 관계자는 "농협금융이 매트릭스 체제 도입을 고민만 하고 있는 것은 핵심이 되어야 할 NH투자증권의 독립성이 너무 강해 컨트롤이 쉽지 않다는 이유도 포함돼있을 것"이라며 "2+1년 임기의 전례에 따르면 연임 가능성이 더 높지만, 결국은 중앙회장과 농협금융지주 회장의 의중이 어떨지가 중요할 것"이라고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2020년 02월 20일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기