"주식·IPO로 돈벌어…본업은 뒷전"

옥석가리기 어려워…"정책 실패다"

-

지난해 자산운용사들의 순이익이 60%대 성장률을 보였지만 본업인 펀드 운용수수료보단 '증권투자손익'에 기댄 성과였다. 코로나19 사태와 사모펀드 환매 사태에도 불구, 증권시장 호황 덕에 '좀비'에 가까운 자산운용사들이 살아남았다는 평이다.

금융당국이 2015년 사모펀드 활성화 정책을 통해 운용사 설립의 허들을 낮춘 것은 '경쟁을 통한 옥석 가리기'를 위함이라는 게 업계가 이해하는 방식이다. 그러나 되레 경쟁력 있는 자산운용사가 존재감을 드러내기는 어려워지는 등 정책의 목적이 퇴색한 모습이다.

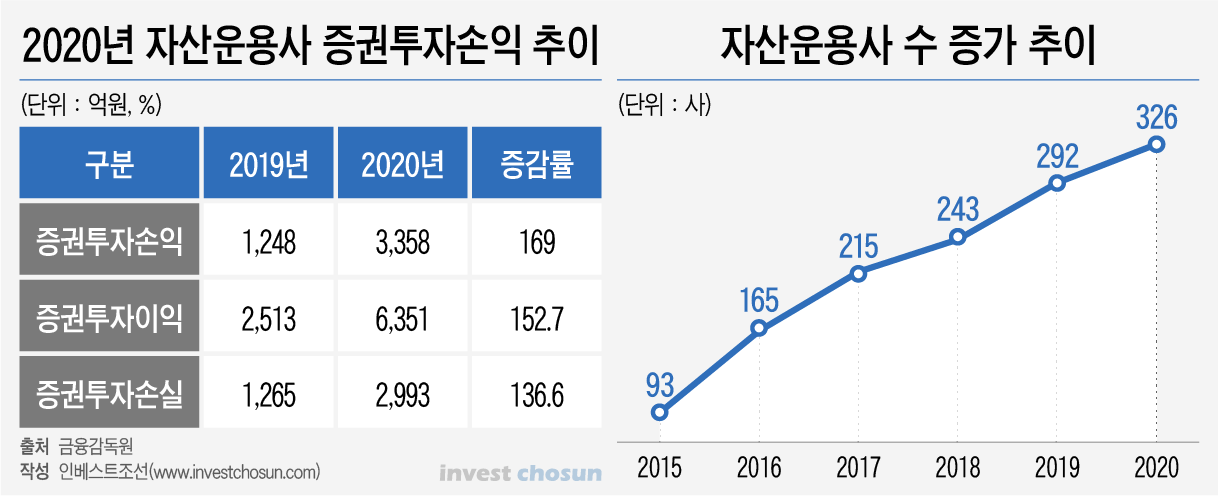

금융감독원에 따르면, 지난해 자산운용사들의 전체 당기순이익은 1조3320억원으로 2019년 대비 62.4% 증가했다. 적자 운용사 비중도 30%대에서 절반으로 줄어들었다. 펀드에서 나오는 수익이라고 할 수 있는 수수료수익 증가율은 20%에 그쳤지만, 증권투자손익(파생상품 포함)은 전년대비 169% 가량 증가했다. 사실상 주식 투자로 이익을 올린 셈이다. 사상 최대 호황장이었던 기업공개(IPO) 공모주에서도 상당한 수익이 난 것으로 추정된다.

라임, 옵티머스 등 사모펀드 환매 사태 직후, 많은 운용사들 임직원들이 펀드 판매에 차질을 빚으며 울상을 지었던 것과는 상반된 결과다. 당시 일부 운용사 임원들은 사모펀드 환매 사태 직전보다 인센티브가 크게 줄었다며 사모펀드 환매 사태의 여파가 굉장히 크다고 토로하기도 했다.

한 운용업계 고위 임원은 "사모펀드 환매 사태 이후 '사모펀드' 이야기만 해도 판매사 측에서 손사레를 치니 판매가 어렵다"라며 "운용사들 중에서도 욕심 부리지 않고 성실하게 일하는 곳이 많은데 일부가 사고를 치면서 전체 이미지가 나빠져 일하기 힘든 환경이 됐다"라고 말했다.

-

업계에서는 일명 '좀비' 자산운용사가 늘었다는 혹평이 나오고 있다. 2015년 금융당국이 내놓은 '사모펀드 활성화 정책' 목적에 반한다는 평이다.

2015년 금융당국이 '사모펀드 활성화 정책'을 내놓으며 금융사 근무 경력이 3년 이상인 금융권 종사자는 누구나 사모펀드를 운용할 수 있게 했다. 또한 사모펀드도 전문투자형과 경영참여형으로 단순화하는 등 진입, 설립, 운용 등의 규제를 완화했다. 이에 따라 운용사 수는 5년 사이에 4배 가까이 늘었다. 지난해도 운용사 수는 전년대비 34개사가 신설됐다.

해당 정책의 목적은 '운용사 옥석 가리기'라는 것이 업계의 인식이었다. 운용사 설립에는 자율을 주되, 경쟁력이 있는 운용사만 살아남아 주도권을 쥐는 그림이 금융당국의 목적이었을 것이란 설명이다. 그러나 지난해 코로나19 이후 증시가 대폭 하락한 뒤 천정부지로 주가가 치솟으면서 펀드 조성 및 판매가 어려워진 운용사들이 가까스로 살아남았다.

한 운용업계 관계자는 "코로나19가 불거지기 전인 2019년, 적자를 기록한 운용사가 전체의 60%였는데 2020년에는 30%로 줄었다"라며 "대부분 주식 투자, 기업공개(IPO) 공모 청약 참여를 통해 올린 수익인데 이는 운용업계 전체의 경쟁력을 끌어내리는 일이다"라고 말했다.

당장 IPO 수요예측 과정에서 수요예측 신뢰도와 질적 수준의 저하가 나타나고 있다. 이름도 모를 소형 자산운용사가 전화해 공모 청약에 대한 가장 기본적인 질문을 한다는 것이다.

한 증권업계 관계자는 "최근 운용사들로부터 오는 전화가 상당히 많아졌다"라며 "질문의 질도 개인투자자들보다 낮은 수준이라 일일이 대응하기 버거울 정도다"라고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2021년 04월 15일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기