대형 딜 인수단 줄어...대표주관 인수물량은 늘어

"시장 커지고 돈 되자 오히려 경쟁 강도 증가"

-

기업공개(IPO) 주관 시장의 '경쟁 의식'이 커지고 있다. 이전까지는 투자금융(IB) 업계에서 '동업자 의식'이 비교적 큰 곳으로 꼽히던 부문이었지만, 경쟁 강도와 수익성에 대한 압박이 점차 커지며 분위기가 크게 바뀌고 있다.

아이러니하게도 커진 파이가 경쟁 의식을 더욱 자극하고 있다는 분석이다. 최고 경영진에서 IPO 영업을 '네트워킹'이 아니라 '수익원'으로 인식하며 주관 경쟁은 물론, 물량 뺏기 싸움이 치열해지고 있다는 후문이다.

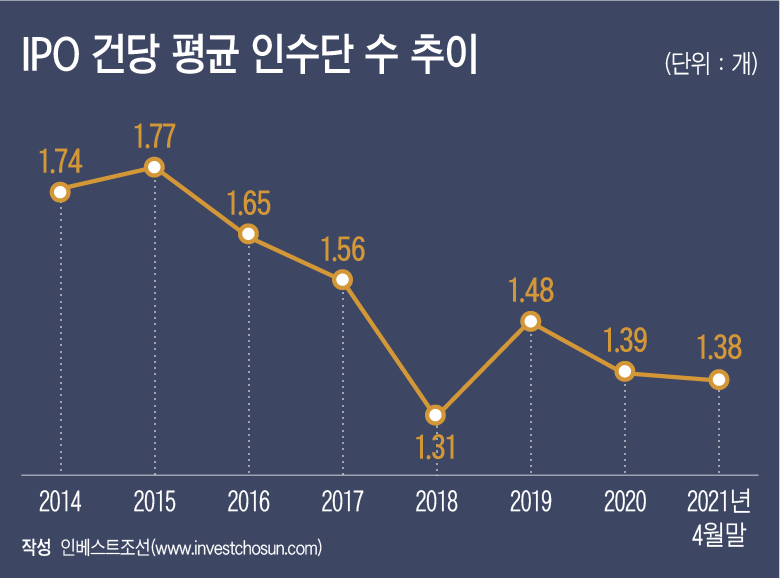

인베스트조선이 2014년 이후 국내 IPO 시장(코스피 및 코스닥 신규 상장) 추이를 분석한 결과에 따르면, 2014~2016년 사이 IPO 1건 당 평균 인수단 수는 1.7곳이었다. 작은 코스닥 거래를 제외하면 대부분의 거래를 두 곳 안팎의 증권사가 나누어 맡았다는 뜻이다.

평균 인수단 수는 2015년을 기점으로 점차 줄어드는 추세를 보였다. 2018년 이후 올해 4월까지의 평균치는 1.4곳에 미치지 못한다. 하나의 거래를 하나의 주관사가 인수단까지 맡는 '독점 거래'가 점점 늘고 있는 것이다.

-

1조원 이상 '빅 딜'(big deal)에 참여하는 증권사의 수도 줄어드는 모양새다. 2011년 삼성생명 상장엔 11곳, 한화생명 상장엔 9곳의 증권사가 참여했다. 올해 상반기 '랜드마크딜'인 SK아이이테크놀로지(SK IET) 상장에 참여한 증권사는 6곳에 불과했다. 공모 규모가 1조원에 미치진 않지만, 역시 큰 관심을 모았던 SK바이오팜 역시 인수단을 6곳으로 꾸렸다. 카카오게임즈는 3곳이었다.

올해 상장이 예상되는 초대형 공모주 역시 마찬가지다. 조 단위 공모가 예상되는 카카오뱅크의 경우 인수단을 포함해 5곳 안팎의 증권사만 거래에 참여할 것으로 점쳐진다. 5조원 이상의 공모를 계획 중인 크래프톤 역시 '좋은 게 좋은 식'을 배제하고 철저하게 기여도에 따라 공모 물량을 배분한다는 원칙을 세웠다.

한 증권사 IPO 담당자는 "은행권의 입김이 닿는 일부 대기업이나 중견기업 계열사 거래를 제외하면, 앞으로 '벌떼 인수단'은 보기 힘들어질 것 같다"며 "균등배정제 도입 이후 자사 고객에게 1주라도 더 주기 위해 물량 싸움이 치열해진 면도 있다"고 말했다.

대표주관사가 가져가는 공모 물량도 더 많아지는 추세다. IPO의 경우 아직 별도의 대표주관수수료가 주어지지 않고, 인수수수료를 차등화하지도 않는다. 때문에 공모 물량을 더 받아가는 것으로 그간의 노력을 보상받는 구조다.

일례로 SK IET의 경우 두 곳의 대표주관사가 전체 공모물량 중 52%를 받아갔다. 공동주관사와 인수회사 일각에선 너무 배려가 없다는 불만의 목소리가 나오기도 했다. SK바이오사이언스의 단독 대표주관사였던 NH투자증권은 37%의 인수물량을 가져갔다.

이전 빅딜과 비교해보면 다소 늘어난 수치다. 삼성생명의 경우 대표주관사가 36%의 물량을 가져갔다. 한화생명땐 22%였다. 비교적 최근인 2016년 삼성바이오로직스땐 두 곳의 대표주관사가 각각 20%씩 물량을 가져갔다.

증권가 관계자들은 IPO 업계의 파이가 커지며 오히려 경쟁도 늘어났다는 분석을 내놓고 있다. 이전까지 IPO는 '노력 대비 보상이 적은 업무'로 꼽혔다. 다만 발행사의 내부 사정을 속속들이 알 수 있고, 끈끈한 관계를 장기간 유지할 수 있다는 점 때문에 '네트워킹' 차원에서 낮은 수익성을 감내하는 분위기였다.

주관사의 상장전 투자(Pre-IPO)가 허용되고, 코스닥 공모 주선인 의무인수분에서 수십억원대 '잭팟'이 터지는 사례가 생겨나며 IPO 부서에 대한 최고경영진의 인식도 바뀌기 시작했다. 비대면ㆍ바이오ㆍ전기차 등 신산업이 성장하며 말라가던 예비 상장사 풀(pool)도 부풀어올랐다.

시장이 성장하며 인수 업무에서 나오는 수익성의 규모도 달라졌다. 지난해 IPO 전체 인수수수료가 930억여원이었는데, 올해엔 1분기에만 벌써 620억여원의 인수수수료를 증권사들이 벌어들였다.

한 대형증권사 IPO 담당 임원은 "경쟁 프리젠테이션(PT)에서 반드시 거래를 따야 한다는 압박도 매우 커졌고, 주관사단에 포함된 뒤엔 다른 인수단과 물량을 놓고 신경전을 더 벌여야 한다"며 "거래 수임을 위해 예비 고객에게 경쟁사를 헐뜯는 일도 점점 더 늘어나고 있는 것 같다"고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2021년 05월 14일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기