절실해진 '오너 리더십'…앞서가는 신세계·리더십 숙제된 삼성물산

롯데·한섬, 경쟁사 해외바잉 인력 수장으로 영입해 추격 나서

자체브랜드 육성 더 어려워졌다…마진 낮은 '직수입' 선택도 불가피

-

국내 패션 대기업들의 2022년 성장 키워드는 '해외 의류 브랜드 바잉(Buying) 확장'이다. MZ세대를 중심으로 해외 브랜드 수요가 증가하면서 과거에 판권을 수입했던 브랜드들이 '매출 효자'로 떠올랐다. 구매력(바잉 파워)은 '리더의 협상력과 관심'이 좌우하는 만큼 방향키를 쥔 오너 경영인들의 행보에 관심이 모아진다.

때는 어김없이 패션업계가 적자에 허덕이던 2010년 초였다. 신세계그룹과 삼성물산 패션부문(당시 제일모직)은 불황 위기를 극복하기 위해 해외 브랜드 판권 수입에 열을 올렸다. 당시 신세계그룹은 지방시와 셀린느를, 제일모직은 아미, 톰브라운, 메종키츠네 등의 판권을 국내로 수입해왔다.

10년 후 , 해당 브랜드 판권 수입은 매출에 있어 '신의 한수'가 됐다. 젊은 소비자들을 중심으로 해외 브랜드에 대한 수요가 늘면서다. 삼성물산 패션부문은 흑자전환에 성공했고 신세계는 4개 백화점 지점을 '매출 1조 클럽' 반열에 올렸다.

이를 지켜보던 다른 패션기업들도 '해외 브랜드 확장'을 추진해야한다는 계산이 섰다. 해외 패션부문에서 성과를 올린 경쟁사에서 '소싯적 한 바잉 하던'(?) 인력들을 리더로 영입하는 '리더십 보충' 방식을 통해서다.

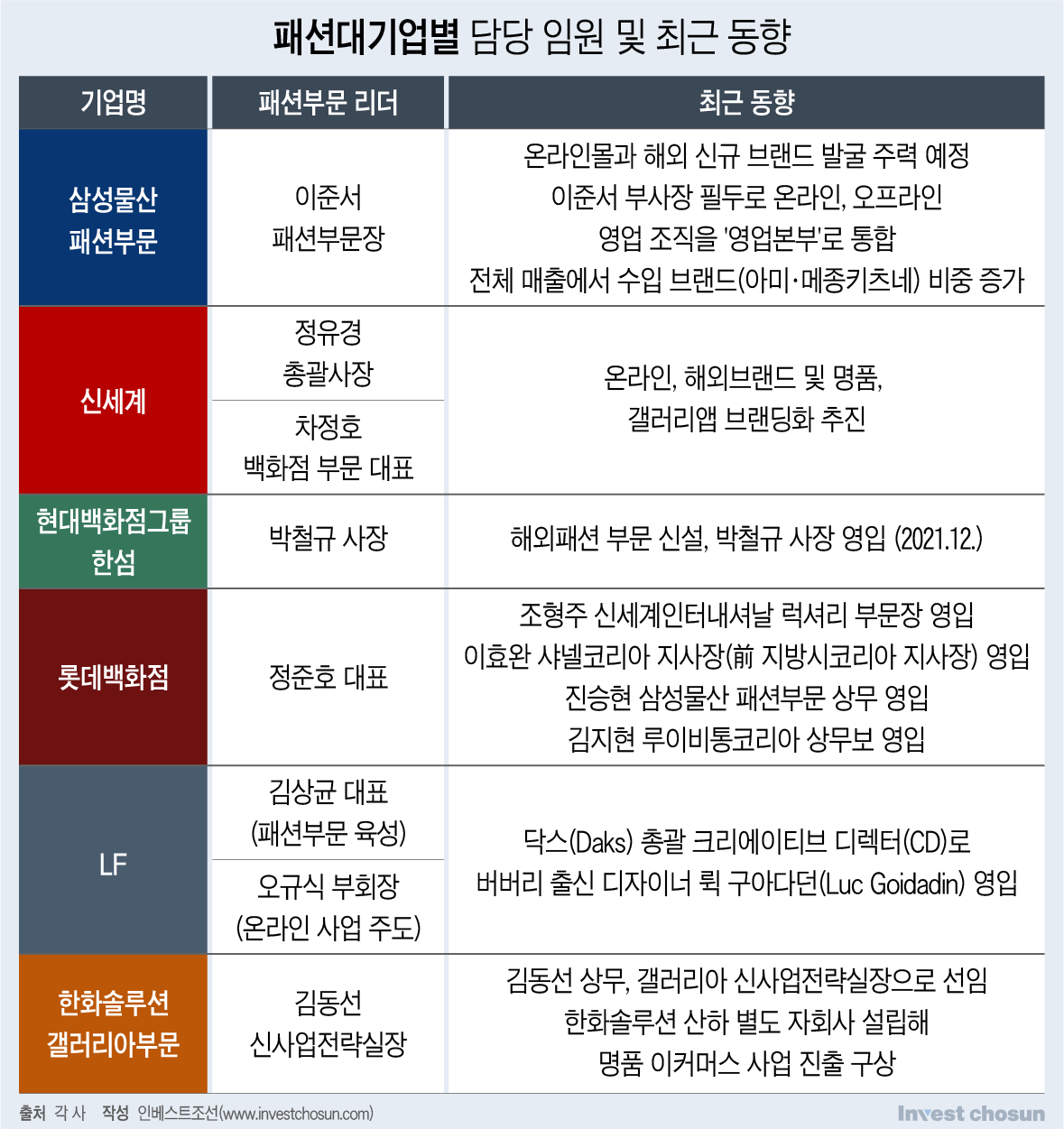

해외 브랜드 판권 확보를 중심으로 재편된 패션업계의 신(新)지형을 담아봤다.

앞서 나가는 신세계…재정비 나선 한화·삼성

코로나 이후 해외브랜드 선호 현상은 더욱 짙어졌다. 덕분에 그간 해외브랜드 수입에 공을 들여온 기업들 위주로 최대 매출을 달성했다.

신세계백화점은 그간 입점이 까다로운 '에루샤'(에르메스·루이비통·샤넬)로 대표되는 명품 브랜드 매장을 유지해왔고, 이는 곧 명품 부문 매출 증가로 이어졌다. 계열사인 신세계인터내셔날도 패션 뿐만 아니라 해외 뷰티 브랜드 판권 인수에도 적극 나섰다. 이는 지난해 사상 최대 매출인 1조4500억원을 기록하는 결과로 이어졌다.

삼성물산 패션부문은 2010년 초반 들여온 아미, 메종키츠네, 르메르가 MZ세대에게 선풍적인 인기를 끌면서 영업이익 흑자전환에 성공했다. 한화솔루션 갤러리아부문은 갤러리아백화점 본점인 압구정 명품관이 '1조 클럽'에 가입하는 등 실적개선을 보였다. 이와 별개로 김동선 한화호텔앤드리조트 상무는 한화솔루션 100% 자회사로 설립된 신설법인을 통해 명품 이커머스 사업을 진두지휘한다.

'리더의 구매력'이 이같은 결과를 가능케 했다는 평가다. 신세계가 럭셔리 전략을 유지할 수 있던 것은 정유경 신세계백화점 총괄사장과 그 아래 차정호 대표, 롯데백화점에서 영입한 조형주 부문장 등의 인력들이 힘을 보탠 덕분이라는 평이 많다.

직물사업을 철수하고 해외 브랜드 발굴에 나서겠다 밝힌 삼성물산 패션부문에 대해선 우려의 목소리가 많다. 박철규 사장과 이서현 삼성복지재단 이사장이 자리를 떠난 이후 이렇다 할 리더십이 부재한 상황이다. 현재는 제일모직 출신으로 액세서리사업부, 에잇세컨즈사업부, 상해법인 등을 거친 이준서 부문장이 패션부문을 이끌고 있다.

한 투자업계 관계자는 "제일모직 시절부터 삼성그룹의 패션사업을 이끌던 이 이사장이 자리를 비우며 투자 성과가 떨어졌다는 평이 자자하다"라며 "현재 매출에 도움이 되는 아미 등 해외 브랜드 판권을 수입하는 데 역할을 했던 박 사장도 2020년 코로나로 인한 실적 악화로 불명예 퇴직을 하며 한섬으로 간 상태"라고 말했다.

한화의 신사업 행보에도 김동선 상무의 역량이 중요하다는 지적이다. 업계에서는 2019년 글로벌 화장품 편집숍 '세포라'가 한국에 처음 상륙하기 전부터 김 상무가 이를 국내에 들여오기 위한 협상을 진행하려 했다는 일화가 회자된다. 한 법조업계 관계자는 "김 상무는 하고 싶은 것이 있으면 추진하는 스타일"이라고 말했다.

-

"우리도 키워줘요" 추격하는 롯데·한섬…외길 걷는 LF·F&F

'리더의 구매력'이 향후 경쟁력을 판가름할 요인이란 점은 후발주자들의 행보에서도 드러난다. 롯데백화점과 한섬은 경쟁사인 신세계인터내셔날과 삼성물산 패션부문에서 해외 브랜드 판권 수입 성과를 올렸던 인력들을 영입해 추격에 나서고 있다.

롯데백화점은 아르마니와 지방시, 메종마르지엘라 등을 국내에 들여온 정준호 전 신세계인터내셔날 해외패션본부 본부장을 롯데그룹에서의 첫 외부인 대표로 영입했다. 한섬은 삼성물산 패션부문에서 아미, 톰브라운 등 수입에 기여한 박철규 사장을 리더로 세웠다.

또한 구매력을 갖추기 위해 롯데백화점은 샤넬코리아, 지방시코리아, 루이비통코리아 등 해외 명품브랜드 한국지사에서 실무를 거친 인물들을 전진 배치했다.

LF는 해외보단 자체브랜드 육성에 팔을 걷어붙였다. 버버리 출신 디자이너 뤽 구아다던(Luc Goidadin)을 자체 브랜드인 닥스(Daks)의 크리에이티브 디렉터(CD)로 영입한 것이 대표적이다. 최근 중국에서 인기를 끈 'MLB 모자' 덕에 매출 1조원대를 달성한 F&F는 '잘하는 것에 주력'해 매출을 올린다. 내부사정에 정통한 한 관계자는 "한국 시장보단 중국에 더 공을 들이자는 기조 아래 가격 인상을 단행하고 있다"라고 말했다.

해외-토종 브랜드 사이 고민…명품 플랫폼과의 경쟁도

10년 전에도 '패션기업들이 해외 브랜드를 수입해 편한 길을 택한다'는 평가가 있었다. 이젠 소비자들이 선호하는 카테고리 위주로 상품을 구성하는 것이 불가피하다는 시각이 많다. 다만 자체 브랜드 개발은 더 어려워졌다. 해외브랜드만큼의 퀄리티(Quality)를 내기엔 '생산비용 대비 판매금액'(지수)을 맞춰야 하는 까닭에서다.

해외 브랜드 발굴에 있어, 이미 높아진 소비자의 눈높이를 맞추는 것도 과제가 됐다. 한 패션업계 관계자는 "해외 브랜드에 의존하면서 자체 브랜드에 주력하던 당시보다는 마진율이 낮아졌다"라며 "해외 브랜드를 보는 소비자들의 눈도 높아진 상태라서 해외 브랜드 바잉시 퀄리티를 높여야 한다"라고 말했다.

무신사, 발란, 머스트잇 등 플랫폼 기업들과 차별화하려면 마진율이 낮은 '판권 수입' 방식을 고수하는 것도 불가피하다. 투자업계 관계자들은 위탁 방식을 통해 '도떼기시장'을 형성함으로써 마진율을 높인 플랫폼 기업과는 달리, 대기업들은 해외 브랜드를 직접 수입해 세련된 방식으로 브랜드 전개를 해나가고 있다고 평가한다.

한 투자업계 관계자는 "삼성물산 같은 큰 기업은 '위탁' 받는 일반 플랫폼 기업보다는 '직접 유통'을 통해 브랜드를 관리하는 데 호평받는다"라며 "한화그룹이 명품 이커머스 신사업을 위탁으로 할지 수입으로 할지 여부도 관심사"라고 말했다.