체질 개선 목표인 국내 기업들도 속속 사업진출

'디벨로퍼' 내건 SK·코오롱그룹

두산도 2025년까지 매출 확대 목표

기술·운영경험 등 경쟁력은 미미…"해외 진출까진 먼 길"

-

체질 개선을 과제로 삼은 건설사들이 최근 해상풍력사업에 관심을 보이기 시작했다. 불안한 대외환경에 에너지 자립을 이루려는 전세계적 추세와 한국 정부의 해상풍력 용량 확대 정책 등이 원인으로 거론된다.

다만 해상풍력은 육상풍력에 비해 인프라 건설 등 초기자본비용이 많이 들고 경험이 풍부한 인력이 필요한 등 진입장벽이 높기 때문에 해당 사업에 일찍이 진출했던 국내 대기업들 중 성공 사례는 전무하다. 신재생에너지 사업이 주식시장을 비롯한 투자자들에게 각광받는 상황이긴 하지만 해상풍력 사업은 다소 냉정하게 바라볼 필요성이 있다는 평가가 나온다.

최근 국내 건설사들이 잇따라 해상풍력사업 진출 소식을 전하고 있다. 해상풍력 밸류체인은 ▲발전 단지 개발(디벨로퍼) ▲풍력터빈·하부구조물 등 해상풍력 주기기 등으로 구성된다. SK그룹과 코오롱그룹은 국내 해상풍력 발전단지 개발 부문에 초점을 맞춰 사업 진출에 나서고 있다.

먼저 SK에코플랜트는 해상풍력 터빈 하부구조물 제조사인 삼강엠앤티 인수하고 글로벌 해상풍력 전문 개발회사 '코리오제너레이션', 글로벌 종합 에너지기업인 '토탈에너지스'와 함께 국내 해상풍력 발전사업 공동개발을 위한 협약을 체결했다. 그간 육상풍력 위주로 개발을 진행해온 코오롱글로벌도 해상풍력 사업을 미래 먹거리 중 하나로 보고 준비를 해왔다. 최근에는 400MW(메가와트) 규모의 해상풍력 발전사업 허가를 취득했다.

2005년부터 해상풍력 사업에 진출한 두산그룹은 2025년까지 해당 부문에서만 연간 매출 1조원을 달성할 계획이다. 계열사인 두산에너빌리티를 중심으로 풍력발전기 제작 및 공급 사업을 영위해 왔다.

이들이 해상풍력으로 눈을 돌린 것은 기업 체질 개선이 주요한 원인이다. 코오롱글로벌은 지난 7월 수입차부문을 분할해 별도법인을 신설하는 인적분할을 단행했다. 존속사업은 건설업인데, 미래 먹거리 확보를 위해 육상 뿐만 아니라 해상풍력에서도 성과를 내야 한다. SK에코플랜트도 기업공개(IPO)를 앞두고 '친환경기업'으로서 탈바꿈하기 위해 해상풍력에도 관심을 보인다는 분석이다.

탄소중립 실현을 위해 한국 정부도 해상풍력 설치를 늘려야할 필요성이 있는 상태다. 2050년 탄소중립 달성을 위해 풍력발전 부문에서 최소 100GW(기가와트, 1GW=1000MW) 수준의 설치량을 달성해야 한다고 보고 있는데 현재는 약 14GW의 해상풍력 허가가 난 상태이다. 해상풍력 시장 확대를 위한 정책적 수혜가 기대된다는 점은 건설사들이 해당 시장에 뛰어드는 요인이기도하다.

-

국내기업들에게 해상풍력 사업은 진입장벽이 상당히 높고, 기술력이 미미한 탓에 경제성이 높지 않은 것이 한계점으로 꼽힌다.

통상 해상풍력은 육상풍력보다 사업 난이도가 높은 편이다. 설계·설치·운전 등에 비용이 많이 들 뿐만 아니라 높은 전문성도 요구된다. KDB산업은행의 보고서에 따르면 육상풍력 터빈발전기의 비용은 총 건설비용의 75%를 차지하는 반면, 해상 발전기의 비용은 33% 수준에 불과하다. 즉 주기기인 터빈발전기 외에 수반하는 비용이 더 많다는 의미이다.

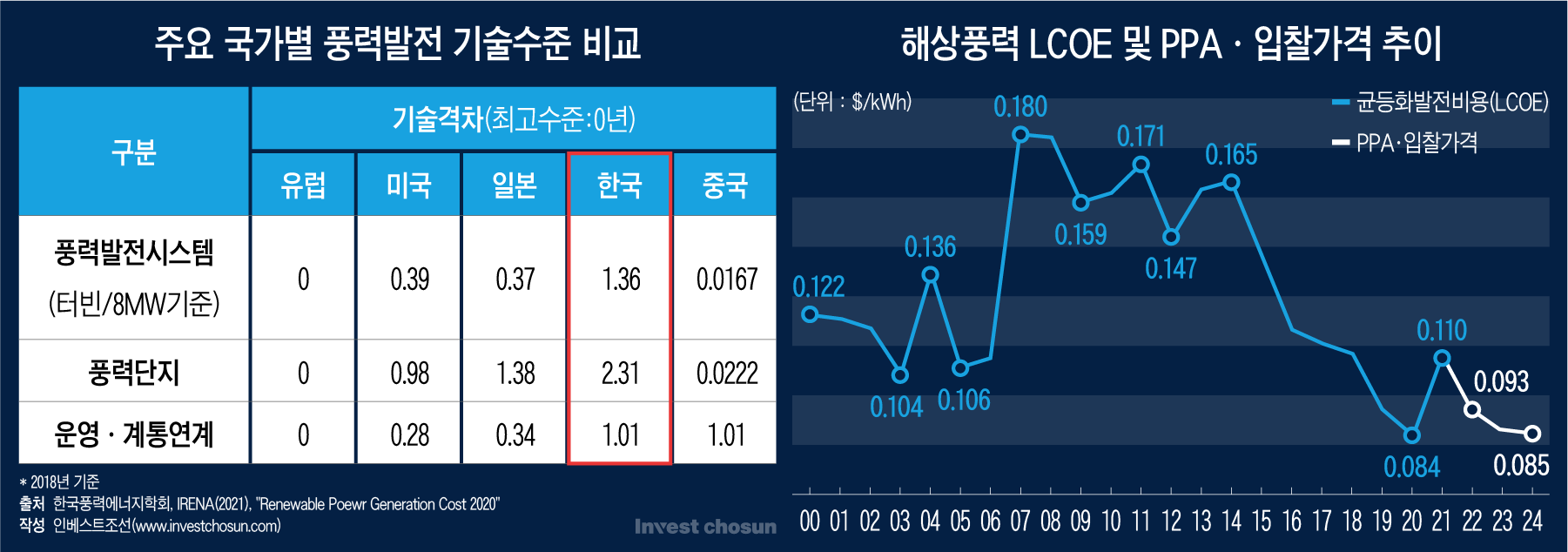

주요국들은 낮은 경제성을 점차 개선해 나가고 있다. 터빈 기술이 상당히 고도화했을 뿐만 아니라 각 국가차원의 정책적 지원도 뒷받침되고 있다. 2020년 기준 글로벌 가중평균 균등화발전비용(LCOE·단위 전력량당 발전 비용)은 2007년 1kWh당 0.180달러에서 53% 감소한 0.084달러를 기록 중이다. 실제로 해외 주요국의 신재생에너지 기업들은 규모의 경제를 달성함으로써 발전기의 단가를 낮춰 경쟁력을 높이거나 개발 경험을 쌓아 단지개발 입찰경쟁에 적극 참여하고 있다.

사실상 해상풍력 '불모지'에 가깝다는 평가를 받는 우리나라는 상황이 다르다. 해당 사업에 진출한 기업들은 해외 기업과의 기술격차가 상당히 크고 단가 경쟁에서도 우위를 점하기 어렵다. 정부에선 국산 부품의 비중을 절반 이상으로 유지할 경우 신재생에너지공급인증서(REC) 가중치를 더 부여하는 방안을 내놓긴 했지만 국산 부품의 단가가 더 높기 때문에 경제성 측면에선 큰 도움이 되지 않는다는 평가다.

해상풍력 진출을 추진하는 국내 기업들이 해외 주기기 공급업체와의 협상에 과정이 쉽지만은 않다는 의견도 있다. 설계를 비롯한 일련의 과정을 거쳐 착공에 나서려면 최소 수 년이 소요되는데, 주기기 공급업체 측에선 '착공할 시기쯤 되면 현재 주문하려는 풍력 터빈(10MW)은 이미 주류가 아니게 된다'라는 이유로 더 비용이 드는 견적(14MW)을 제시하는 식이다.

풍력발전업계 한 관계자는 "풍력 터빈 견적을 받아야 발전단지 개발기업이 보험가입 또는 착공을 할 수 있다. 해외 공급업체 측에서 국내 기업에 견적을 안 내주는 건 결국 착공 자체가 어려울 것이라고 판단하기 때문이다"며 "GE와 지멘스 등 주기기 공급기업들은 대기업이라 하더라도 경험이 없는 회사들과는 협의를 잘 진행하지 않는 경향이 있다"고 말했다.

각 국가별로 에너지 자립을 위해 신재생에너지 산업 지원에 나서면서 관련 기업들에 대한 주목도가 높아진 것은 사실이다. 다만 태양광을 비롯한 기존의 신재생에너지 사업과는 다르게 실제 착공되기까지의 과정이 훨씬 복잡하고 현실화시키기 어렵다는 지적이 잇따르면서 투자금융업계에선 신중히 접근해야한다고 입을 모은다. 사실 풍력발전단지 건설에 앞서 사업지 주변 주민들을 설득하는 작업부터 난항을 겪는 경우도 많다.

국내 한 대형투자기관 관계자는 "해상풍력은 사업 난이도가 높고 관련 정보가 많이 공유되지도 않는다"며 "투자금융업계에서 신재생에너지 부문이 주목받고는 있지만 수익성을 면밀히 따져보고 주의해서 투자해야한다"고 말했다.