돈 써달라 읍소하던 은행들, 이제는 기업과 ‘겸상’

디레버리징 시대…자금 관리 인력 몸값 높아질 듯

은행도 재무 압박…조달 비용•부실 관리 부담 커져

-

전례없는 금리 인상과 금융시장 불안이 이어지면서 자본시장 내 힘의 균형도 달라지고 있다. 이전까진 은행들이 기업을 찾아다니며 자금을 써달라 읍소해야 했지만, 이제는 자금 조달로가 막힌 기업들이 앞다퉈 은행 문을 두드리고 있다. 경기 침체가 장기화할 우려가 큰 만큼 기업들의 재무관리 능력이 어느 때보다 중요해졌다.

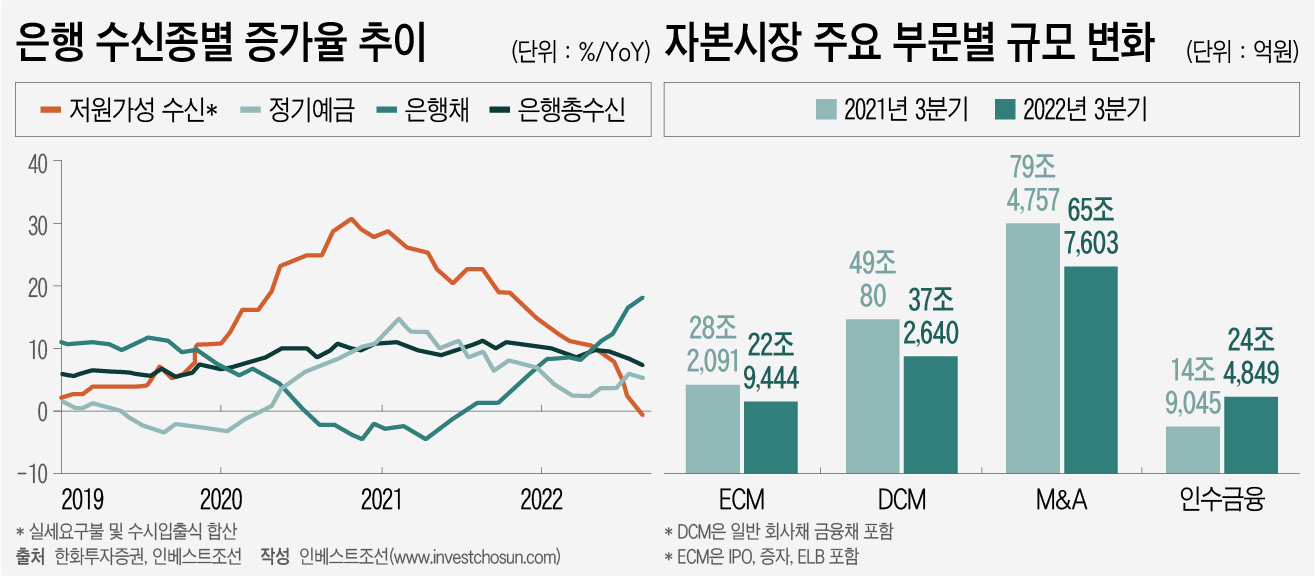

은행들은 편하게 여신 실적을 쌓을 호기지만 속내가 불편하기는 마찬가지다. 유동성 규제는 코로나 이전으로 회귀하고 있어 금리 부담을 안고 채권 발행이나 특별판매 예금으로도 눈을 돌려야 하는 상황이다. 저원가성 자금이 고금리성 예적금으로 옮겨가며 수익성 부담도 커졌다.

올해 자본시장은 주식, 채권, M&A 할 것 없이 예년보다 쪼그라들었다. 국내외 매크로 환경은 악화일로다. 각국이 공격적으로 통화정책을 펴며 부채감축에 안간힘을 쓰지만 효과 없이 불안만 키우고 있다. 한국은 금융위기에 특히 취약한 아시아 국가로 꼽히고 있다.

본격적으로 디레버리징(Deleveraging) 시대에 접어들며 기업들은 발빠르게 움직이고 있다. 금리 부담을 줄이면서 현금을 확보할 수단을 강구하는 데 분주하다. 주식시장은 선택지에서 배제된 지 오래고, 회사채도 금리 부담에 차환보다 상환을 택하고 있다. 비주력 자산을 정리하는 곳도 있다.

은행을 찾는 기업은 늘고 있다. 채권 시장은 각종 대내외 매크로 이슈에 즉각 반응하지만, 은행의 대출 금리는 시간차를 두고 반영된다. 같은 빚이라면 금리가 싼 은행 대출을 쓰는 것이 유리하다. 시장 불안 조짐이 있던 작년 하반기 이후부터 대기업 여신이 증가세로 돌아섰다.

-

대기업과 은행의 지위가 역전된 분위기다. 이전엔 은행 여신 부서가 대기업을 찾아 자금을 쓸 의향이 있는지 물었다. 실적을 채우기 위해 12월 말에 며칠만이라도 자금을 써달라 읍소하기도 했다. 이제는 기업들이 돈을 빌려달라 문지방이 닳도록 찾아 오니 앉아서 성과를 낼 수 있다. 은행이 초우량 대기업에게까지 꼿꼿하긴 어렵지만 적어도 ‘겸상을 할 정도’는 됐다는 평가다.

기업들의 재무관리 역량의 중요성은 어느 때보다 커졌다. 영업에 치중하는 ‘네트워크형’이나 고자세로 일관하는 ‘갑질형’보다 시장의 흐름을 잘 읽는 ‘소통형’ 재무통이 필요해졌다. 기업의 주축은 전략라인에서 재무라인으로 빠르게 옮겨가고 있다. 은행들은 올해 대기업 정기 인사에서 누가 최고재무책임자(CFO)가 되느냐 주목하는 분위기다. 비단 대기업뿐 아니라도 돈을 펑펑 쓰는 CFO가 있는 스타트업이나 중소기업은 은행의 외면을 받을 가능성이 크다.

한 투자업계 관계자는 “예전엔 은행들이 기업을 찾아가서 자금을 써달라 사정해야했으나 이제는 기업이 읍소해야 하는 상황이 됐다”며 “디레버리징 시대에는 유동성의 힘이 절대적이기 때문에 기업에서도 은행과 관계가 좋은 재무 인력의 몸값이 높아질 것”이라고 말했다.

투자시장에서도 은행의 위상이 높아졌다. M&A 대출은 지난 수년간 ‘차주 우위’의 시장이었다. 그러나 경쟁을 이끌던 증권사들은 미매각 부담과 역마진 우려, 대주단 구성 난항 등으로 발이 묶였다. 원화든 외화든 은행이 아니면 M&A 자금을 조달할 곳이 마땅치 않다.

증권사들의 위험 부담은 점점 커지고 있다. 부동산, 주식 등으로 큰 돈을 벌어들이는 대기업이었지만 올해는 ‘부채 많은 대기업’으로 평가절하됐다. 일부 증권사는 부실이 현실화하면 회사가 통째로 흔들릴 수 있다는 지적을 받는다. 정상 조달이 가능하다는 점을 부각하기 위해 고금리를 부담하기도 한다.

증권사들의 전략도 달라지고 있다. 기업들을 찾아가 상장하자 설득하는 움직임은 찾아보기 어려워졌다. 주관 업무를 따내는 데 만족하지 않고 수수료를 올려달라 목소리를 내고 있다. 상장 인력들을 놀릴 수 없으니 높은 기업가치를 감수하고 스팩(인수목적회사) 활용을 검토하기도 한다.

은행들은 덩치가 크고 위험 관리를 잘 해둬 당장 위기에 직면할 가능성은 크지 않다. 이자 장사도 편하게 해왔다. 그러나 코로나 금융 지원 중단, 금리 상승 지속 등이 겹치면 부실이 예상보다 크게 나타날 것이란 우려가 많다. 선제적인 재무관리가 필요한 상황이다. 대우조선해양 M&A가 한화그룹보다 국책은행에 남는 장사라는 평가가 나오는 이유다.

은행 유동성커버리지비율(LCR) 규제는 정상화 수순이다. 금융당국은 팬데믹 대응을 위해 은행의 LCR 기준을 85%로 낮췄지만 올해말 92.5%, 내년 상반기말 100%로 다시 끌어올릴 계획이다. 은행들의 평균 LCR은 이미 100%에 가까운 수준이지만 앞으로 경기 충격이 발생할 가능성을 감안하면 고유동성 자금을 더 확보해둬야 한다.

은행들은 은행채를 찍어 조달한 자금으로 고유동성인 국채를 사들이는 과정에서 역마진이 발생한다. 기업과 기관들을 대상으로 고금리 특별판매 예금을 유치하기도 한다. 불확실성이 큰 시기에 많게는 1년 5%대 금리를 안정적으로 챙겨준다 하니 기관 입장에선 굳이 채권이나 주식 시장으로 눈을 돌릴 이유가 없다. 자금이 은행에만 묶이는 악순환이 이어지고 있다.

은행들의 조달 원가 부담은 커지고 있다. 저금리 시대엔 이자가 거의 없는 요구불예금에 자금을 묶어둔 소비자가 많았지만 이제는 고금리 상품으로 적극 이동하고 있다. 저원가성 자금이 줄고, 고금리 예•적금 수요는 늘어나니 수익성이 둔화할 수밖에 없다. 예대마진차가 공개되며 감시의 눈초리도 따가워진 상황이다.